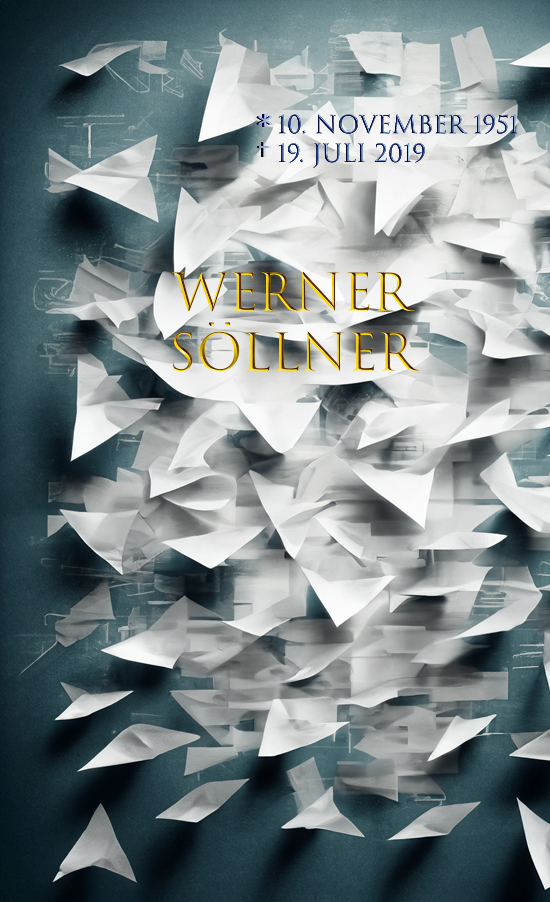

Frei und glücklich

– Am Freitag, den 19. Juli 2019, ist Werner Söllner gestorben. Er hat es sich nicht leicht gemacht. Jedes seiner Worte war bedacht. Und selbst, wenn er übermütig ins Komische trat, ließ er uns durch die kunstvollen Sinnverwerfungen ins Abgründige sehen. Faust-Kultur und der Verlag Edition Faust verlieren mit ihm einen erfahrenen Berater, einen literarischen Entdecker und einen großen Dichter. Bernd Leukert würdigt den Menschen und sein Werk. –

Er redete, als ob er damit rechnete, dass seine Worte gegen ihn verwendet werden könnten, – nicht, wie Politiker, in inhaltsfreien Phrasen, sondern langsam, überlegend, mit oft ambivalenten Formulierungen, die, was er preisgab, nicht verstellten, aber auch nicht vereinfachten. Auch in dieser Hinsicht war er ein Wortmeister.

Knochenmusik, der Titel eines seiner Gedichte und der Titel des Gedichtbands, klang vertraut. In den »Villes« aus Rimbauds »Illuminations« heißt es: »Aus den Schlössern, aus Knochen erbaut, dringt die unbekannte Musik.« Zweifellos kannte er das Sprachbild und konnte es auf seine Erfahrungen beziehen, aber er nahm es für einen anderen Albtraum in Dienst:

Der Engel, der mir zu Kopfe stieg,

er war schwarz anzuschauen.

Auf dem Heimweg lag Knochenmusik

überm Wasser, dem grauen.

Das Grauen, das da mitklingt, war stets ummantelt von seiner zugewandten, freundlichen, einnehmenden Art. Andere Schriftsteller hätten das Übermaß an persönlichen Katastrophen, das seine Biographie strukturierte, zum künstlerisch-professionellen Lebensthema gemacht. Dieser Verwertungs- und Bewältigungsgedanke war mit seiner Haltung nicht vereinbar. Werner Söllner war das Gegenteil des eitlen Literaten, der nach dem Applaus giert. Öffentlichkeit war ihm suspekt und bedrohlich. Selbst im Publikum, das zu seinen wenigen Lesungen kam, spürte er die Erfahrungsdifferenz.

Sein Schriftstellerkollege Harry Oberländer hat eine solche Situation in einem Gedicht festgehalten:

ÉCHEC

aufgeschlagen liegt das buch

im scheinwerferlicht

die bühne ist dunkel

der tisch glänzt matt

das tischmikrofon steht

einsam erigiert

ein glas steht drittelvoll

neben der wasserflasche

im aschenbecher liegt

eine brennende zigarette

rauch steigt als faden in die höhe

formt eine wolke am imaginären

himmel

der autor ist flüchtig

gerade noch rechtzeitig

hat er bemerkt:

das publikum

hat keine phantasie mehr

Werner Söllner lebte sehr zurückgezogen und sprach selten von sich, gerne und häufig aber von seinem Hund. Wir wussten also mehr über seinen Hund als über den Poeten. Und doch schrieb er keine hermetischen Gedichte. Wer sie genau liest, erfährt zwar keine Geheimnisse, aber sehr wohl, was ihn, Söllner, umtrieb. Das aufgefädelte Naturgedicht etwa, das sich im Handumdrehen in Erlebtes wendet:

IM BERGEL

April, gehst naß übers Land

mit kleinem Gepäck

und zeigst mir den Rand

zwischen Weinberg und Schreck.

Bald steigt auch der Mai

in die Gerüchte herab;

lacht allen herbei,

was sich unlängst begab:

Den Schlag ins Genick,

der uns ein bißchen verfehlt,

das Holz und den Strick

bis zum Anfang erzählt.

Nun, da das, was sich unlängst begab, bis zum Ende erzählt werden könnte, bleibt vieles ungesagt. Menschen, die in totalitären Staaten gelebt haben, wissen, was es bedeutet, Leib und Leben aufs Spiel zu setzen, – die anderer und die eigenen.

Alexandru Bulucz hat einmal Wesentliches dazu geschrieben.

In Deutschland bekannt geworden ist der rumäniendeutsche Lyriker Werner Söllner, der 1982 von einer Schriftstellertagung in Köln nicht mehr in Ceausescus Diktatur zurückkehrte, durch die Gedichtbände Kopfland. Passagen (1988) und Der Schlaf des Trommlers (1992).

Nach 23 Jahren erschien Knochenmusik (2015) in der Edition Faust. Der kapitellose Band enthält freirhythmische, reimlose und gereimte Gedichte, die inhaltlich wie formal an die älteren anknüpfen, auch wenn der zeitliche Abstand zur letzten Großveröffentlichung dies kaum vermuten lässt. Weil der Band Gedichte aus den letzten zwanzig oder mehr Jahren zusammenbringt, erscheint die Frage nach seiner Komposition, insbesondere vor dem Hintergrund von Söllners Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte, umso wichtiger. Zu Söllners Lebensgeschichte gehört nämlich auch seine Securitate-Verstrickung während des Studiums in Klausenburg, aufgrund derer er 2010 die Leitung des Hessischen Literaturforums aufgab. »Schuldlos kommt man da nicht heraus.«, erklärte die Jury zur SWR-Bestenliste im November 2015.

Was in Knochenmusik aus diesen und anderen Sinnzusammenhängen übrigbleibt, ist ein sichtlich verletztes lyrisches Subjekt, das den Glauben an eine letzte Wahrheit verloren hat:

Ist es meine Wahrheit, vor der

ich erschrecke, oder ist es

die Wahrheit der andern? Und welche

von beiden ist schlimmer?

Der Gedichtband ist eine große poetische Abwägung eines lyrischen Ichs zwischen Dialog, Dialogverweigerung, Skepsis, Resignation und Isolation.

Söllners Dichtung ist eine aufs Ganze gehende. Selbst sein konkretestes Bild verweist auf etwas anderes als es selbst. Daher vielleicht die seltsam schöne Stimmung des Bandes. Immer wieder tauchen die Wörter »nie«, »immer«, »nichts«, »alles« auf, so zum Beispiel, wenn Tinnitus als Sphärenmusik beschrieben wird:

Jetzt wußte ich, was

es war, dieses Rauschen. Es war

das Atmen aller Schlafenden dieser Welt, das

Stöhnen aller Liebenden und das Schreien

aller Gepeinigten. Alles zugleich

und auf einmal.

Vielleicht ist Söllner der Dichter der schönen Gedichte. Seine Sprache ist zurückhaltend und wenig emphatisch, sie ist bilderreich, präzis und keineswegs verrätselt, so, als ob sie die einzige sei, für die in einer nicht unter Zensur leidenden Staatsform zu plädieren wäre. Aber der Außendruck der Semantik, die im Hintergrund dieser Sprache insgeheim mitschwebt, ist bisweilen so groß, dass Söllners fragile lyrische Form im Grunde implodieren müsste.

Hinter der trügerischen Schönheit der Sprache Söllners liegt Ernst, Unverborgenheit und Zweifel, aber auch die Andeutung, dass es nicht der Sprache bedarf, um frei und glücklich zu sein:

Freiheit, wort-

los zu sein!

Als sei jenseits der Sprache

eine andere flüssige Welt.

Bernd Leukert, Faust-Kultur, erstellt am 24.7.2019, aktualisiert am 30.12.2019