Monster, Gott und ewiger Geysir

– Mit Tomaž Šalamun hat die slowenische Gegenwartsliteratur Ende 2014 ihren bedeutendsten Dichter verloren. Seine Lyrik verblüffte durch ihre Verwandlungsfähigkeit – in allen erdenklichen Mischungen. –

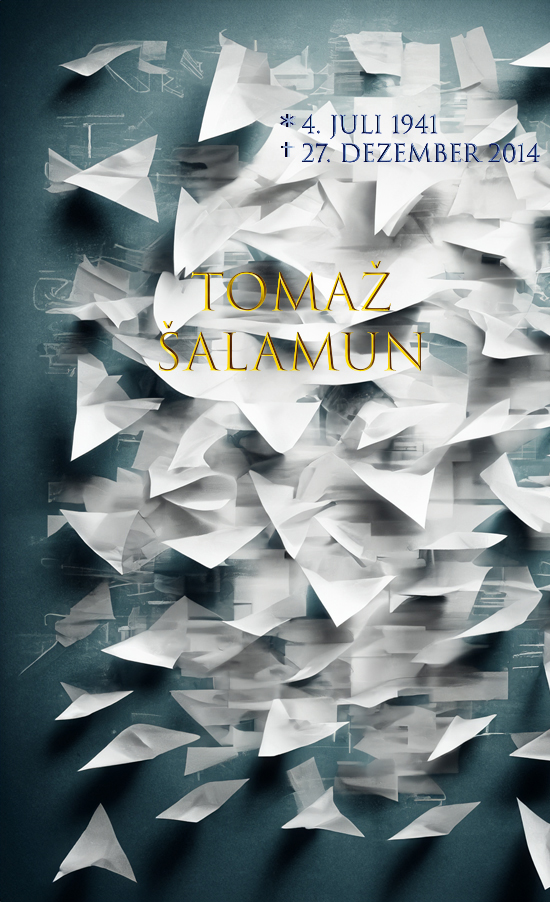

Er war der international bekannteste slowenische Lyriker und von einer so verblüffenden Schaffenskraft, dass man sie ewig wähnen mochte: Nun ist Tomaž Šalamun, wie verspätet bekannt wurde, am 27. Dezember in Ljubljana einem Krebsleiden erlegen. Geboren wurde er 1941 in Zagreb, aufgewachsen ist er an den Ufern der Adria, in Koper, in der Nähe von Triest, das Studium der Kunstgeschichte absolvierte er in der Hauptstadt Ljubljana, die fortan seinen Lebensmittelpunkt bildete. Seinen ersten Gedichtband, Poker, veröffentlichte Šalamun 1966, ihm sollten über vierzig weitere folgen.

In seinen Anfängen verschrieb sich Tomaž Šalamun einem Neoavantgardismus halb dadaistischer Spielart; als Mitglied der Künstlergruppe Oho experimentierte er mit konzeptueller Lyrik, die es auf Provokation abgesehen hatte. Wegen eines politisch anstössigen Gedichts verbrachte er fünf Tage im Gefängnis. Später vermied er latente oder offene Konfrontationen, ohne seine Lyrik künstlerisch »salonfähig« zu machen und dem Ruf eines Enfant terrible untreu zu werden. Vielmehr vertraute er seiner wilden Imagination, seinem Wortfuror, der jedes Sujet so zu traktieren wusste, dass Ungeahntes entstand.

Bald schon hatte Tomaž Šalamun zahlreiche Bewunderer, und es verschlug ihn in die Vereinigten Staaten, wo er immer wieder als Gastdozent wirkte. Während Frank O’Hara und John Ashbery Spuren in seinem Werk hinterliessen, prägte er als charismatischer Lehrer amerikanische und slowenische Nachwuchsautoren, unter ihnen den hochtalentierten Aleš Šteger. Ab 1996 war Tomaž Šalamun eine Zeitlang Kulturattaché am slowenischen Generalkonsulat in New York, reiste viel, wurde zu internationalen Lyrikfestivals eingeladen und mit Preisen, Stipendien und Übersetzungen verwöhnt. Im Jahr 2013 wählte ihn die Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste zu ihrem ständigen Mitglied.

Für den Klassikerhimmel taugt Tomaž Šalamun nicht, doch wird er als der anregendste, vielfältigste und verwandlungsfähigste slowenische Dichter in die Annalen eingehen, als jener »Bilderstürmer«, von dem die meisten Impulse auf die jüngere Generation ausgingen. Šalamun: Das bedeutet Dynamik, Widersprüchlichkeit, Stofffülle, Auflehnung, Sprachkühnheit, Hemmungslosigkeit, Grandiositätswahn, Zartheit, Respektlosigkeit, Suche, ironisches Pathos – in allen erdenklichen Mischungen. Davon kann sich der deutschsprachige Leser überzeugen, wenn er sich in die Šalamun-Lektüre vertieft, angefangen beim Band Ein Stengel Petersilie im Smoking (1972) bis zu den Sammelbänden Vier Fragen der Melancholie (2003) und Lesen: Lieben (2006) sowie der jüngsten Auswahl Rudert! Rudert! (2012).

Was für eine elektrisierende Frische, gepaart mit brutaler Abgründigkeit, was für waghalsige Vergleiche, schneidende Metaphern, skandalöse Bekenntnisse. »Ich bin ein Gott«, »Ich bin ein ewiger Geysir«, »Jeder echte Dichter ist ein Ungeheuer«. Wobei das Schockierende bei Šalamun eine obszöne Eleganz zu entfalten weiss:

Ich bin ein maurer, ein staubpriester

gehärtet wie ein monster, wie eine brotrinde

ich bin eine seerose, der kämpe heiliger bäume

heiliger träume,

ich brülle mit den engeln

ich bin eine burg, eine tote wand

ich setze schiffe über, fahrgastferge

o holz! Holz!

kommt, reiher, blut…

Kein Zufall, dass das Wort »ich« in Tomaž Šalamuns poetischem Kosmos dominiert, ein schillerndes Etwas, schwer zu greifen wie die Vokabel »furchtbar«. Von (Be-)Greifenwollen sollte man in dieser Welt surrealer Assoziationen ohnehin besser absehen. Es genügt, sich ihrer Suggestivität zu überlassen, ihrem verstörend-überwältigenden Wortstrom.

Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung, 6.1.2015

Lebenslauf

Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook + IMDb + PIA + Internet Archive + Kalliope