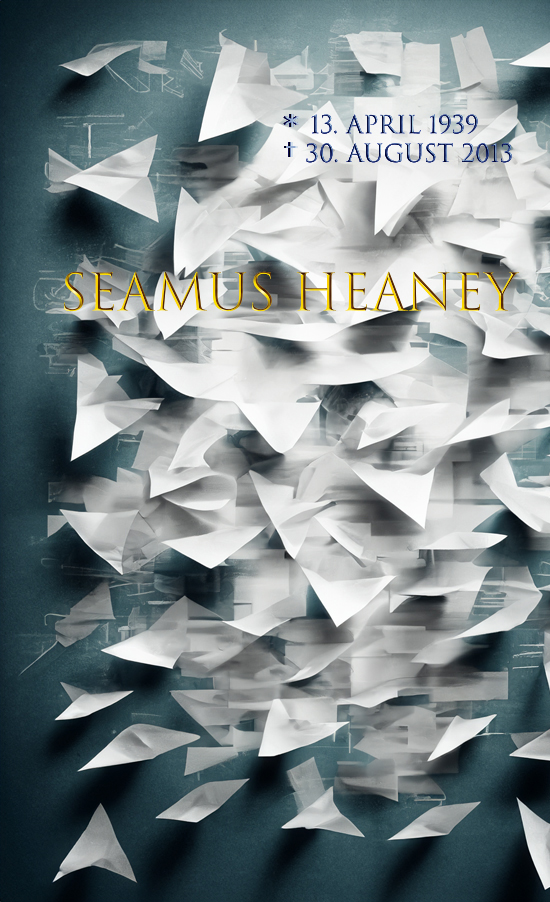

Die Größe des Poeten und der Poesie

– Als Verschwender in der Originalität seiner lyrischen Gaben, als unermüdlichen Arbeiter, der filigrane Metrik und Metaphorik mit ungeschönt derbem Vokabular verband – so erinnern sich zwei deutsche Dichter an Seamus Heaney. –

Er beherrschte die Kunst des Magenschwingers

Das war doch erst gestern. Ein Festival in Dublin, und selbstverständlich war er der Schirmherr, es genügte, wenn er aus einer der Sitzreihen den Lesungen folgte, das Publikum wusste: Mr. Poetry war im Saal. Der schlohweiße Haarschopf markierte noch im Dunkel den Thron des Sängerkönigs. Ein großzügiger Mensch, das war der erste Eindruck, ein Verschwender im Gespräch und in der Originalität seiner lyrischen Gaben, einer der die volkstümlichen Sprachschätze von Herzen kannte, aber auch die Fußnoten im Auge behielt.

Er war Joyce-Spezialist und blieb doch dem einfachen Vers aus dem Balladenschatz treu. Er hielt die Nähe zur Erde, zu den bodenverhafteten Verrichtungen der Menschen – so genaue Beschreibungen landwirtschaftlichen Geräts und der zugehörigen Arbeitsabläufe finden sich bei sonst keinem. Aber dann gibt es auch, durchaus organisch, das Ausholen in die antike Poesie, Vergil wird zum Gesprächspartner, Horaz, und die Bearbeitung griechisch-mythologischer Komplexe. Heaney hat Sophokles übersetzt, und dies nicht aus philologischer Spielerei, sondern um als Zeitgenosse der neuen Kriege und Katastrophen den tragischen Ton auf seinen lebendigen Ausdruckswert hin zu prüfen.

Im Englischen war das Lakonische noch immer der tragfähigste Modus: Das färbt nun langsam auch auf die anderen Sprachen ab. In Harvard erzählte mir einmal ein junger Doktorand, das ungeheuerlichste Gedicht über den 11. September stamme von Seamus Heaney – eine Variation auf eines der carmen saeculare des Horaz. Einige Vierzeiler nur, doch jeder ein Schlag in die Magengrube.

Da schrieb also einer, der nicht im Orkus der bloggenden Gehässigkeit und des allgemeinen medialen Zynismus ertrinken mußte, weil Tradition ihm und den Freunden der eigenen Muttersprache lebendiges Gewebe war und nicht toter Buchstabe.

In Irland gibt es keine Schlangen, belehrt mich die Zoologie, sowenig wie auf Hawaii. Was es aber lange Zeit gab, waren soziales Elend, echte Landarmut, Religionskämpfe, Bürgerkrieg, Guerilla mit Bombenanschlägen und Exekutionen aus dem Hinterhalt. Durch alles das mussten die Gedichte des Seamus Heaney hindurch. Einige von ihnen sind zu Meilensteinen geworden. In ihnen sind die Maschinengewehre und Panzerfahrzeuge, die zwischen dem Norden und dem Süden Irlands, zwischen England und der ehemaligen Schafzüchterkolonie auf halbem Wege nach Amerika standen, für alle Zeiten aufgehoben.

Es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Seamus überraschte mich damit, dass er am Morgen unerwartet an der Rezeption meines Hotels auftauchte. Es war ihm im letzten Moment eingefallen, den Besucher aus Deutschland auf eine Stadtführung durch Dublin einzuladen, auf den Spuren Leopold Blooms. Wir klapperten also die einschlägigen Straßen und Brücken ab, kehrten in mindestens fünf Kneipen ein, erinnerten uns vor dem Abbey Theatre eines anderen irischen Dichters, der in Heaneys Versen als Geist immer anwesend blieb, William Butler Yeats.

Dann aber wartete eine echte Überraschung auf mich. Wir suchten einen der Friedhöfe am Stadtrand auf, passierten die Gräber irischer Nationalhelden wie Collins und Parnell und gerieten zuletzt vor das Gruppengrab einer religiösen Bruderschaft. Ein Metallkreuz trug die Namen der Confratres eingraviert, allerdings so klein, dass sie nur mühevoll zu entziffern waren. Und da stand Seamus Heaney und wies mit einem spitzbübischen Lächeln auf den Namen eines der Allergrößten hin: Gerard Manley Hopkins, der als Priester der Dichtung entsagt hatte, deren Meister er einmal gewesen war. Die Botschaft war eindeutig: Wir verlassen hier den weltlichen Sektor der Lyrikproduktion und wollen uns für Momente in stiller Demut üben, in der einzigen Haltung Sterblicher, über die keine Schriftkunst hinauskommt.

Durs Grünbein, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.9.2013

Der heiterste Verteidiger der Poesie

Wenn man mit Seamus Heaney durch Dublin ging, grüßten ihn die Menschen mit Freude und Respekt. Er war in dieser Stadt der unsoliden Banker und soliden Dichter das Inbild des Poeten, der die Ehre der Nation in aller Welt repräsentierte. Dabei war er, dessen Gedichte in der Schule gelesen wurden, alles andere als ein Nationaldichter im Stil von W.B. Yeats, sondern ein bewusster Einzelgänger und unermüdlicher Arbeiter.

Aber er hat, anders als viele seiner Vorgänger, wie Joyce und Beckett, dem Land trotz seiner jahrzehntelangen Lehrtätigkeit in Harvard nie den Rücken gekehrt, auch dann nicht, als er sich gegen den Terrorismus der IRA aussprach und von vielen seiner Landsleute geschnitten wurde. Er war zu tief mit Irland verbunden, mit der keltischen Mythologie, der Geschichte und mit der Landschaft dieser Insel, die seine Großeltern noch mit der Hacke bewirtschaftet hatten. Unvergesslich bleiben mir seine Erzählungen aus seiner Jugend, die unbeschreibliche Armut der vielköpfigen Familie und seine Dankbarkeit dafür, dass er als der erste die höhere Schule und die Universität besuchen durfte.

Ich erinnere mich gut, wie wir einmal nach einer Lesung in München – lange vor dem Nobelpreis – in einem der großen Bierlokale in München gegenüber der Oper saßen, als plötzlich eine irische Sängerin nach der Vorstellung das lärmige, damals noch tief verrauchte Gasthaus betrat, direkt auf unseren Tisch zuging, sich vorstellte und schon nach wenigen Minuten mit den Heaneys eine der langen traurigen irischen Balladen zu singen begann, bis schließlich alle ergriffen zuhörten: für einen Moment hatte die irische Poesie die bayerischen Biertrinker verzaubert.

Seamus war ein sehr gebildeter Dichter, der seine Kenntnisse von Metrik und Reim am liebsten mit seinen Freunden teilte. Unvergessen die Abende, an denen er mit seinen Kollegen Joseph Brodsky und Derek Walcott – »the boys« –, fachsimpelte und zum Beispiel eine Speisekarte im Handumdrehen in ein langes gereimtes Gedicht verwandelte. Dieses Trio – der exilierte Russe, der Karibe und der Ire – war unschlagbar. Deshalb war es gewissermaßen naturnotwendig, dass alle drei kurz hintereinander den Frack für Stockholm anmessen lassen durften. Alle drei waren enthusiastisch mit der Verteidigung der Poesie (wie einer seiner Essaybände hieß) in einer die Prosa verehrenden Welt befasst. Heaney war unter ihnen der heiterste Mensch. Wo er mit seinem weißen Haarschopf und seinem bübischen Lachen auftrat, veränderte sich die Welt. Wenn es noch eine Spur von Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, dann darf dieser freundliche Dichter nicht vergessen werden. Eines seiner kurzen Gedichte lautet:

DER STRAND

Die Strichelspur von Vaters Eschenstock

Auf dem Strand von Sandymount

Ist gleichfalls etwas, was die Flut nicht tilgt.

Leb wohl, lieber Freund.

Michael Krüger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.9.2013

Lebenslauf

Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1, 2, 3 & 4 + KLfG + IMDb + PIA + Internet Archive

Porträtgalerie

Lesung

Nachrufe

Akzente ✝︎ Badische Zeitung ✝ Berliner Zeitung ✝ Der Spiegel ✝ der Standart ✝ Die Welt ✝ FAZ 1 + 2 ✝ SZ ✝ Tagesspiegel ✝ taz ✝ NZZ 1 + 2 ✝

Gedenktag

Zum 70. Geburtstag des Autors:

Tobias Döring: Hier regiert die Zunge

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.4.2009

Volker Sielaff: Nachrichten aus dem irischen Ägypten

poetenladen.de, 13.4.2009