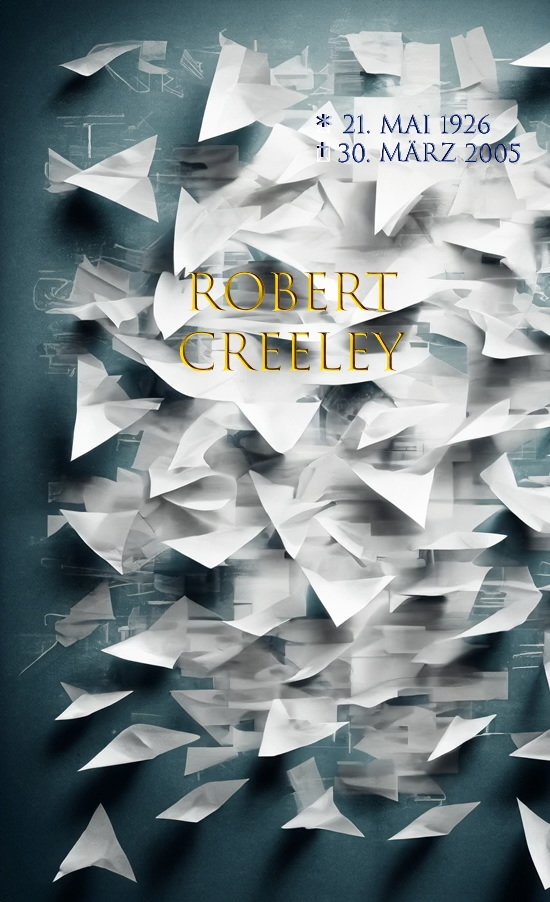

Der stille Amerikaner

– Düster werdendes Niemandsland: zum Tod des Dichters Robert Creeley. –

Seine Gedichte wirkten, als hätten sie sich an einem langen Schweigen verschluckt. Aber je mehr der lakonischen, aus schmalen Zwei-, Drei- und Vierzeilern zusammengesetzten Textflecken Robert Creeley veröffentlichte, desto weniger erweckten sie den Eindruck, dass sie einem Hang zur Stille abgerungen waren. Creeleys Kargheit, die sich immerhin in rund 60 Lyrikbänden ausbreitete, war sein Versuch, der Poesie das Poetische abzugewöhnen – oder das, was man darunter gemeinhin in Europa versteht. Denn Creeley, der am vergangenen Mittwoch mit 78 Jahren in einem texanischen Krankenhaus gestorben ist, sah sich als genuin amerikanischen Dichter. Geschult an der Konkretionslust von William Carlos Williams, misstraute er dem Wuchern von Metaphern, Allegorien und Symbolen. »Amerikanisches Schreiben ist durch unbeirrbare Buchstäblichkeit charakterisiert«, erklärte er und verwendete in seiner Lyrik so viel Alltagssprache, wie er konnte. Auch die Situationen, die er entwarf, waren alltäglich. Ein Dichter des Alltags war er trotzdem nicht – und mit zunehmendem Alter immer weniger. Besonders seine letzten beiden Lyrikbände Life & Death (1998) und If I Were Writing This (2003) durchquerten ein düster werdendes Niemandsland, in dem sich Autobiografisches und Exemplarisches vollkommen kreuzten. Creeley war ein Mann für die ersten und letzten Dinge, für Liebe und Tod, die ganz selbstverständlich Themen seiner Lyrik waren. Er fixierte alles Einfache so lange, bis es sich in etwas Ungreifbares verwandelte. Über die totale Immanenz gelangte er zur Transzendenz.

Creeley stammte aus Neuengland, aus einer puritanischen Umgebung. Am 21. Mai 1926 in Arlington, Massachusetts, geboren, studierte er ohne Abschluss in Harvard, zog Anfang der Fünfziger nach Südfrankreich, dann nach Mallorca, bis ihn sein Dichterfreund Charles Olson, der Rektor des Black Mountain College geworden war, als Herausgeber der Black Mountain Review zurück in die Staaten holte. Für ein paar Jahre entstand in North Carolina mit Lehrern wie John Cage und Merce Cunningham oder den Malern Franz Kline und Willem de Kooning ein Brennpunkt zeitgenössischer Kunst. Creeley veröffentlichte in seiner Zeitschrift College-Gefährten wie Denise Levertov und Robert Duncan, aber auch Allen Ginsberg als lyrischen Kopf der Beat Generation und Kenneth Koch als Protagonisten der New York Poets – Dichter, die er durch seine deutschen Kontakte und Besuche auch hierzulande bekannt machen half. So wurde er zum Mittler zwischen eher esoterischen und eher populären Formen von Dichtung.

Auch sein eigener Name als Dichter galt schnell etwas, in den USA, wo er, mit den höchsten Ehren dekoriert, ab 1966 in Buffalo an der New York State University seinen Lebensunterhalt mit Unterrichten verdiente, und in Deutschland, wo 1967 eine Auswahl seiner Gedichte erschien und später Ernst Jandl Creeleys Roman Die Insel übersetzte. Für die Lyrik hat sich später vor allem Klaus Reichert engagiert und ins Deutsche gebracht, was sich an Creeleys luftig-klaren Wortgespinsten ins Deutsche bringen lässt. Darunter auch »If«, ein Gedicht, das sich wie ein früher Kommentar zum eigenen Tod liest:

Wenn dein Haar braun war

und es jetzt nicht mehr ist,

wenn deine Hände stark warn

und du jetzt zitterst,

wenn deine Augen scharf waren

und jetzt verschwimmen,

dein Schritt vertrauensselig

und jetzt vorsichtig –

hast du die Welt gehabt,

wie du sie kriegtest.

Mehr gibts nicht,

gabs sowieso nie.

Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 4.4.2005