Ich bin Joseph, o Vater

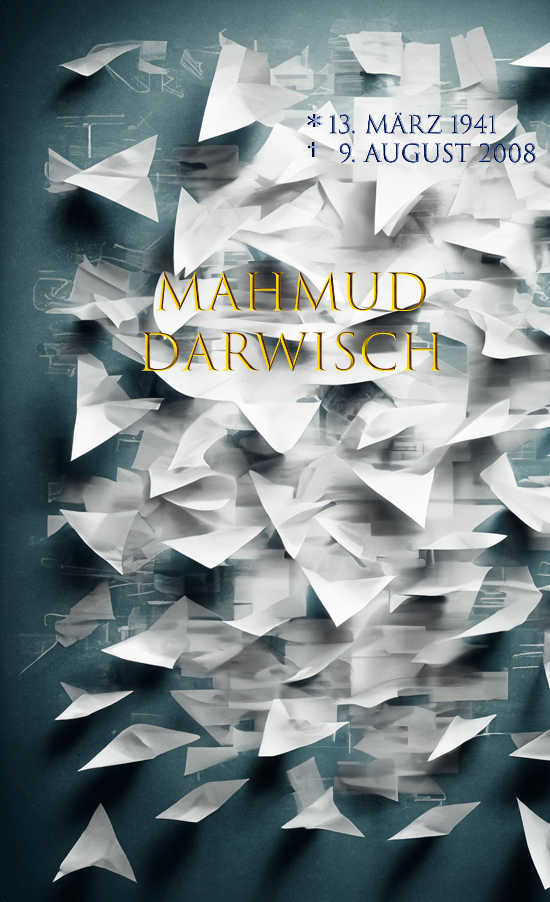

– Er war der Dichter, der in seiner Hochzeit arabische Fußballstadien füllte. Seine ganze Lyrik zielte darauf ab, die existentielle Not der Palästinenser in Worte zu fassen und nach einer Lösung zu suchen. Im Alter von 67 Jahren ist der palästinensische Schriftsteller Mahmoud Darwisch gestorben. –

Er war der Götterliebling unter den arabischen Schriftstellern, eine Diva, ein Superstar. Wenn er las, war vor lauter Groupies selbst für seinen Übersetzer kein Durchkommen. Um ihn zu kontaktieren, brauchte man Mittelsmänner und viel Glück. Einmal, am Wissenschaftskolleg in Berlin, traf ich ihn in der Toilette. Wie ein Schuljunge hatte er dort heimlich geraucht – nach zwei schweren Herzoperationen.

Das letzte Mal sah ich ihn vor zwei Monaten in Paris, überraschend war er zur Lesung seines irakischen Kollegen Saadi Yussef am Théâtre de l’Odéon aufgetaucht. Es gab ihn also noch, den Mann, der in den siebziger und achtziger Jahren in der arabischen Welt die Fußballstadien füllte, den einstigen Freund Arafats, das zunehmend selbstkritische Gewissen Palästinas. Nach seiner dritten Herzoperation ist er jetzt in einem Krankenhaus in Houston gestorben.

Der 1941 bei Akko geborene Dichter wuchs in Israel auf, wurde früh Mitglied der israelischen KP und verließ, zu früher Berühmtheit gelangt, 1970 das Land, nachdem er mehrfach inhaftiert worden war. Seither lebte er in Beirut, Tunis, Paris und Ramallah. Sein ganzes Werk ist als eine Antwort auf die Lebenswirklichkeit und existentielle Not der Palästinenser zu verstehen, aber selbst dort, wo er direkt auf zeitgeschichtliche Ereignisse reagiert, gelingt es ihm häufig, das metaphorisch Allgemeine am Schicksal der Palästinenser herauszuarbeiten.

»Pflug und Bombe« soll das Gedicht sein, heißt es in einem Text aus den sechziger Jahren; aber nach dem Schock der arabischen Niederlage im Sechs-Tage-Krieg von 1967 war es vorbei mit der Naivität. Die Dichtung und das propagandistisch ausgeschlachtete Märtyrertum der reihenweise fallenden Widerstandskämpfer treten fortan in ein Spannungsverhältnis, das Darwish dazu nötigte, seine Dichtung gegen die politische Rhetorik abzugrenzen.

Programmatisch heißt es in einem Gedicht von 1970:

Sie lehrten mich alles, was der Regisseur verlangt

Den Tanz nach dem Rhythmus seiner Lüge

Nun bin ich müde geworden

Habe meine Legenden auf die Wäscheleine gehangen

Und deshalb… trete ich ab.

Auch der Dichter kann das Hauptproblem der Palästinenser nicht lösen: dass sie nicht wissen, wie sie sinnvoll handeln sollen, aber andererseits auch nicht tatenlos ihre Situation hinnehmen wollen.

Die sich im libanesischen Bürgerkrieg weiter verschärfende Lage der palästinensischen Bevölkerung, gipfelnd in der israelischen Belagerung Beiruts im Sommer 1982 und der anschließenden Exilierung der PLO, setzte dieser immer noch von einem hoffnungsvollen Grundton geprägten Werkphase ein Ende. Der erzwungene Exodus aus Beirut wurde von Darwish ähnlich traumatisch erfahren wie die Niederlage von 1967. Davon zeugt das auch auf Deutsch vorliegende Prosawerk Ein Gedächtnis für das Vergessen, ein autobiographisch gefärbter Rechenschaftsbericht über die Zeit der Palästinenser im Libanon. Während vordergründig der Verlauf einer der letzten Tage der Belagerung erzählt wird, entsteht durch Erinnerungen, Träume, Charakterisierungen von Freunden, denen der Dichter begegnet, und Reflexionen über das Schicksal der Palästinenser das Kaleidoskop einer sich ihrem Ende zuneigenden Epoche der palästinensischen Diaspora.

Während die kämpferischen, das Märtyrertum und den bewaffneten Widerstand feiernden Töne mit dem Gedichtband Weniger Rosen (1986) endgültig verklingen, bleibt die politische und kritische Dimension der Lyrik bestehen. In dem Gedicht »Ich bin Josef, o Vater« wird die bloße, auf den Reim verzichtende Nacherzählung der biblisch-koranischen Josefsgeschichte zur bitteren Kritik an der arabischen Solidarität, die Darwish in so vielen Texten beschworen hatte:

O Vater, meine Brüder lieben mich nicht. Sie wollen mich nicht unter sich haben, o Vater.

Ein Echo auf die politischen Veränderungen seit der Madrider Friedenskonferenz von 1991 findet sich in dem elfteiligen Gedicht »Elf Sterne«, (1992), wo die Verhandlungen mit Israel als eine – von den politischen Führern der Palästinenser selbst ausgehende – Gefahr für das palästinensische Selbstverständnis erscheinen:

Wer holt unsere Fahnen ein? Wir oder sie? Und wer

Verliest uns den ›Verzweiflungsvertrag‹, o König der Agonie? Alles ist uns im voraus gerichtet, wer entkleidet unsere Identität

unserer Namen: Du oder sie?

Die Dichtung ist das Laboratorium eines neuen palästinensischen Selbstverständnisses geworden.

Seit der allmählichen Abkehr vom Anspruch auf unmittelbare Wirksamkeit und dem Verzicht auf große, verkündende Gesten wie in den siebziger Jahren ist der universale Charakter der Gedichte Mahmoud Darwishs mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Von der Palästinaproblematik ausgehend, umzirkeln sie die conditio humana in einer Welt, die Heimat kaum noch glaubhaft verheißen kann.

Seine letzten Gedichte sind reine Gedankenlyrik gewesen, oft in parabolischer Form um den israelisch-palästinensischen Konflikt kreisend, versöhnlich und ohne große Rhetorik. Es sind solche Texte, die auch in der Übersetzung wirken und Darwishs verspäteten internationalen Ruhm begründet haben. In den letzten Jahren wurde er immer wieder auch als Nobelpreiskandidat gehandelt. Die Palästinenser haben ihre letzte unumstrittene Symbolfigur verloren – und die literarische Welt einen großen Dichter.

Stefan Weidner, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.8.2008