Tod eines Ladies-Mannes

– Schon bei seinem Platten- und Bühnendebüt ausgerechnet im bunten Jahr 1967 verströmte er diese bis heute nicht nachlassende Magie. Zum Tod des verführerisch-monotonsten Sängers: Leonard Cohen. –

Plötzlich, mitten im Summer of Love, stand dieser schwarze Romantiker unter den Hippies. Er trug Schlips und Kragen, ein Gesicht, dem man anmerkte, dass es schon allerhand verarbeitet hatte, und machte auch sonst nicht den Eindruck, dass er es auf vorschnelle Verbrüderung mit den Blumenkindern anlegte. Nach eigener Aussage hatte er es eher auf die enttäuschten Mittdreißiger abgesehen; aber es kam anders. Gerade die jungen, noch ungefestigten Menschen folgten seinen verführerisch-eintönigen Gesängen auf dem Weg ins vorgestellte Jenseits oder, wie bei den im selben Jahr gestarteten Doors, in eine bedrohliche, beschädigte, verwirrende Welt.

Die bis heute nicht nachlassende Magie, die Leonard Cohen bei seinem Platten- und bei seinem Bühnendebüt ausgerechnet im bunten Jahr 1967 verströmte, gehört zu den Auffälligkeiten der Popgeschichte und lässt sich mit allgemeinen Kontrastbedürfnissen nur notdürftig erklären. Käufer hatte die Plattenfirma mit der Frage gelockt: »Hatten Sie je das Gefühl, Sie müssten Schluss machen mit dem Leben?« Das half. In Scharen folgten sie diesem seriösen Rattenfänger und bescherten ihm Auflagen, von denen der wendige Dylan nur träumen konnte, deutlich über einer halben Million.

Seine Joan Baez hieß Judy Collins, die zwei seiner Lieder zuerst aufgenommen und ihn damit zumindest im kleineren Kreis bekanntgemacht hatte: »Dress Rehearsal Rag« und »Suzanne«. Letzteres, mit dem er sein Debütalbum eröffnete, wurde sein wohl typischster und vielleicht auch wichtigster Song, weniger Report von der Begegnung mit einer faszinierenden Schönen (das natürlich auch) als vielmehr Dokument einer lähmenden, fast beklemmenden Unentschlossenheit. Die bleierne Schwere seiner Bluesstimme, die über höhere Lagen schon gar nicht mehr zu verfügen schien, die außergewöhnlich anspruchsvollen, irritierenden Texte, die sich mit denen Dylans messen konnten, und der Spartanismus der meistens nur von einer akustischen Gitarre besorgten Begleitmusik blieben sein Markenzeichen, das er in fast fünfzig Karrierejahren kaum einmal variierte.

Der Kanadier hatte in seiner Jugend Country gespielt – eine Prägung, die danach nur noch in homöopathischen Dosen herauszuhören war – und sich dann der Literatur zugewandt. Mit seinen ersten beiden Romanen erschrieb er sich Mitte der Sechziger Renommee und eine Unabhängigkeit, die es ihm ermöglichte, sich für längere Zeit auf der griechischen Insel Hydra niederzulassen. War The Favourite Game ein der Schönheit und Liebe nachjagender Bildungsroman der Beat-Generation, so diente ihm die Dreiecksgeschichte Beautiful Losers wohl hauptsächlich dazu, seine sexuellen Obsessionen auszustellen und vielleicht auch zu verarbeiten. Es waren formal avancierte Bücher voller Bosheit, Witz und Wagemut, Eigenschaften, die man dem Sänger und Songwriter nicht sofort ansah.

Seine Musik eignete sich nämlich nicht gerade zur Teilnahme an Polonäsen. Meistens zogen einen die fast manipulative Monotonie, die reizvolle Schwermut fast zu Boden – Kunst von einem Depressiven für Depressive oder für solche, die damit welche wurden.

Nie davor und nie danach hat es ein Unterhaltungskünstler gewagt, seine derart schwer vermittelbare persönliche Befindlichkeit in Wort und Musik so unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Gegen dieses abgrundtiefe Grau nahmen sich die Traurigkeit und die Verzweiflung späterer, tragisch geendeter Pop-Helden geradezu farbenfroh aus. Aber selbst durch die größte Lethargie stieß der Sänger auch später immer wieder mit berückend schönen, verführerisch instrumentierten Liebesklagen wie »Lover, Lover, Lover« oder einem hymnischen Gospel wie »Hallelujah«, der in der Version Jeff Buckleys genauso unsterblich wurde wie manches andere, von Haus aus karges Cohen-Material.

Cohen war wohl wirklich depressiv. Natürlich hatten die New Yorker Kreise, in denen er sich damals herumtrieb, keine Berührungsängste gegenüber Psychoanalyse und -therapie. Aber was er seinen Hörern zumutete, war ja gar nicht heilsam; es hielt sie in unguter Stimmung gefangen oder lockte sie hinein, allerdings mit literarischen Mitteln, die noch die größte Verlorenheit als erstrebenswert erscheinen ließen, etwa in dem berühmten, vielfach und am besten von Joe Cocker interpretierten »Bird on the Wire«: »Like a bird on the wire / like a drunk in a midnight choir / I have tried in my way to be free.« Es kann kein Zweifel sein, dass Cohen über diese Freiheit zeitlebens verfügte, sie aber nur bedingt auslebte. Dafür war er, der im Jesus-Alter von 33 Jahren musikalisch debütierte, wohl auch zu abgeklärt. Das New Yorker Chelsea schien ihm als »Hotel, in dem ich ohne Aufsehen morgens um vier einen Zwerg, einen Bären und vier Frauen mit aufs Zimmer nehmen kann«, gerade recht; aber bei solchen Abnormitäten blieb es dann auch.

Die eigentliche Aktion war nie Sache dieses Herzensrevolutionärs, der zwar auch nach Kuba gereist war, um dort zu kämpfen, dies aber, »eingefroren in der Pose eines Anarchisten, dem es unmöglich ist, Bomben zu verwerfen« (so seinerzeit die New York Times), dann doch lieber bleiben ließ. Diese erhabene Passivität, die ihn mehrmals ins Kloster trieb, hat ihm ein angesichts seines Stimulantienkonsums geradezu unwahrscheinlich langes Leben wohl überhaupt ermöglicht.

Mit Plattenveröffentlichungen übertrieb er es damals genauso wenig wie mit Welttourneen; als die erste 1970 anstand, schrieb der Rolling Stone ergriffen: »Cohen blutet.« Die nennenswertesten Alben der mittleren Zeit sind zweifellos New Skin For The Old Ceremony (1974) und das unterschätzte Death Of A Ladies’ Man (1977), das Cohen später als »absolute Katastrophe« bezeichnete – Phil Spector, der Cohens zutreffender Meinung nach mit einem für seine Verhältnisse noch dezenten Instrumentalschwall von der Lyrik abgelenkt hatte, musste ihn bewachen, damit er die Bänder nicht verschwinden ließ.

In den Achtzigern war er nicht der einzige, der mit Synthesizer-Klängen irritierte; aber sein Song »First We Take Manhattan« wurde, noch bevor der Ostblock zusammenbrach, zu einem weltweit gehörten Dokument eines selbstbewussten Kosmopolitismus. Und dann setzte Leonard Cohen auch schon zum Landeanflug in seine Spätphase ein. Wie ein leuchtendes, warmes Abendrot umhüllte den noch verblüffend Produktiven der Ruhm. Grundsätzlich mit Hut absolvierte der Sprechsingende seine Konzerte und wusste dabei die innere Glut seiner kargen Kunst freizusetzen. Erst neulich erschien seine weithin als Testament aufgenommene letzte Platte. Seine lange Suche nach Schönheit und Frieden ist jetzt zu Ende: Leonard Cohen, dieser einsame Vogel auf dem Drahtseil, dieser Betrunkene im Mitternachtschor, ist im Alter von 82 Jahren in Los Angeles gestorben.

Edo Reents, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2016

Lebenslauf

Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1, 2, 3 & 4 + Facebook + YouTube + Übersetzungen + IMDb + Internet Archive

Porträtgalerie

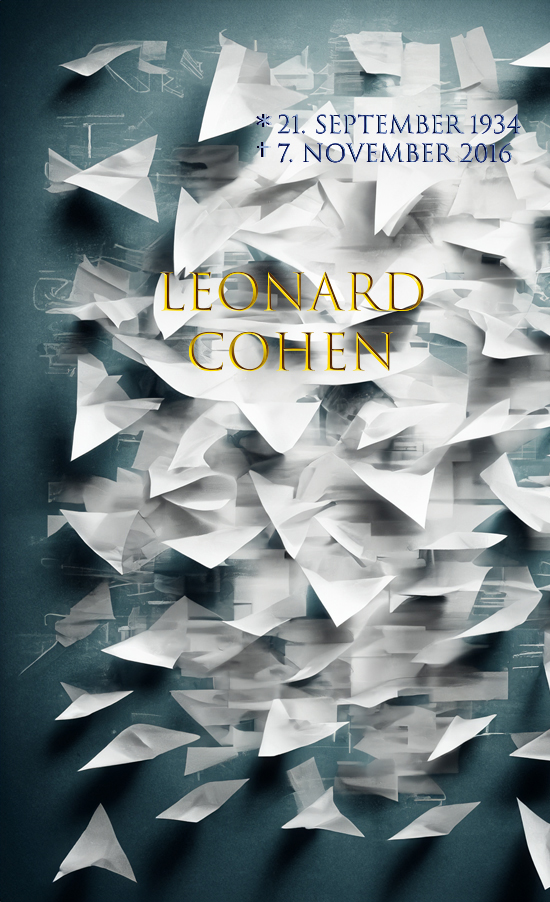

Gedenktag

Zum 1. Todestag des Autors:

Margret Kreidl: Krempelsatz

Fixpoetry.com, 11.11.2016

Franziska Hochwald: Leonhard Cohen – Musiker, Poet und Gottessucher