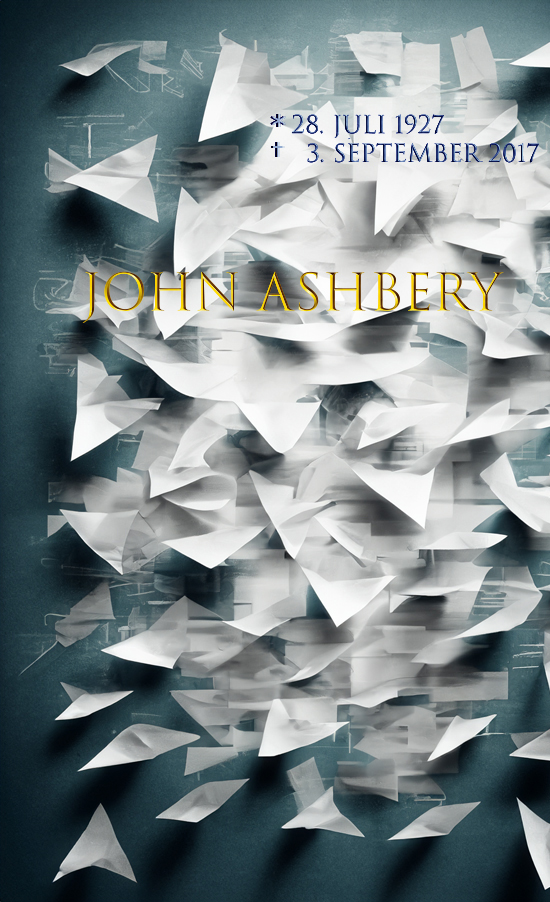

Unterkühlte Ekstasen des Bewusstseins

– Er wolle nichts ausdrücken, was über die Wörter selbst hinausgehe, sagte John Ashbery von sich. Das machte den 1927 geborenen Lyriker zu einem herausragenden Vertreter der amerikanischen Moderne. –

Der amerikanische Dichter John Ashbery war kein Revoluzzer, sondern ein stiller Moderner. Die ästhetischen Freiheiten, zu denen der 1927 im Bundesstaat New York Geborene mit seiner Lyrik vorstiess, haben jüngere Generationen von Dichtern nachhaltig beeinflusst, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, obwohl seine Dichtung erst spät und nur spärlich übersetzt wurde.

»Ich hatte meine Persona nie sonderlich stark empfunden«, meinte Ashbery in einem Interview. Das lyrische Ich seiner Gedichte ist kein integrales Ich, sondern eher eine Hypothese, denn Ashbery zerlegt den Prozess der Wahrnehmung in ein zugleich atomisiertes und entgrenztes Sprechen. Das wilde Experimentieren seiner frühen Bände – vom Spiel mit traditionellen Versformen bis zu dadaistischen Eruptionen – hat sich in den späteren beruhigt: In der konzentrierten Beobachtung des gelenkten Zufalls hat Ashbery seine unverwechselbare Stimme gefunden.

Diese Gelassenheit des Autors ist der künstlerischen Haltung von John Cage eng verwandt, mit dessen Werk Ashbery sich zeitlebens auseinandersetzte. In Ashberys Dichtung gibt es keine Hierarchie, kein ästhetisches Werturteil: Existenzielle Fragen kollidieren mit kapriziösen Einfällen, Banalitäten können in schlichte Blödelei ausufern. Ashbery sprach gern von »floating pronouns«: Die Pronomen verweisen auf nichts Bekanntes, in jeder Zeile kann sich die Situation ändern:

»Er trottete hinauf, er trottete hinunter, er trottete durch die ganze Stadt recht munter. / Waren seine Verwandten eifersüchtig auf ihn? / Immer noch liegt der Klopf-klopf-Mechanismus zur Hälfte eingegraben im Sand. / Jemand kommt ans Fenster, das Winken ist eine Geste, die nichts beweist, / und dieses Nichts hat sich verzogen.«

»Wenn mir ein Gedicht gefällt, dann empfinde ich es. Es kümmert mich nicht sonderlich, was es bedeutet«, sagte John Ashbery. Wer in obigem Gedicht mit dem Titel »Musica Reservata« aus dem Band Hotel Lautréamont (Residenz-Verlag, 1995) einen verborgenen Sinn sucht, wird ihn auch in den übrigen Zeilen nicht finden, denn John Ashbery hat die Sprache aus der Bedeutung gelöst. »Ich drücke keine anderen Ideen aus als die Worte selbst« – dahinter liege nichts, was sich paraphrasieren liesse.

Ashbery beschrieb das Dichten als einen meditativen, berauschenden Vorgang. Dabei interessierte ihn nicht das rohe Unbewusste, er verfolgte keine écriture automatique. Vielmehr ging es ihm um einen Dialog zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen, für den die passive Aufmerksamkeit des Halbschlafs am fruchtbarsten sei. In diesem Zustand erscheinen Wörter nicht als Bedeutungsträger, sondern sie evozieren imaginäre Räume. Am Anfang eines Gedichts stehe meist der Titel, erklärte Ashbery – woher ihm die Idee zu einem Titel komme, wisse er in der Regel nicht, auch habe der Titel mit dem Text, den er auslöse, am Ende kaum mehr etwas zu tun. Er stecke nur den Raum ab, vergleichbar einem Schlüsselloch, durch das man in das Gedicht hineinsehe.

Das Ich in Ashberys Texten gibt sich nicht zu erkennen, ebenso rätselhaft (und noch vieldeutiger) ist ein allfälliges Du: Vielleicht spricht das Gedicht zum Leser, vielleicht zu einem geliebten Gegenüber, möglicherweise ist es nur das Ich im Gespräch mit sich selbst. Der rhythmisch oft verführerisch elegante Text lässt keine Entwicklung erkennen, es gibt weder Schlüsselstellen noch Bekenntnisse.

Als Leser bewegt man sich verwundert und verwirrt durch eine stoische Polyphonie der Wahrnehmung: Traum, Erinnerung, Beobachtung, Sehnsucht, Phantastik – alle geistigen Aggregatszustände haben in Ashberys Gedichten die gleiche, selbstverständliche Wirklichkeit. Liest man lang genug in diesen mäandernden, irrlichternden Texten, verliert man tatsächlich die Orientierung zwischen Traum und Wachheit, die Realität entgleitet in eine seltsame Transzendenz, eine unterkühlte Ekstase. Auf einmal ist man auf alles gefasst.

»Gedichte haben keinen Gegenstand – vielmehr sind wir der Gegenstand der Dichtung«: Wer, wie Ashbery, solches behauptet, provoziert die Literaturkritik. Scharlatan oder Sphinx? Die amerikanische Literaturkritik reagierte anfangs ablehnend, und eine gewisse Skepsis (vor allem im Vorwurf der Beliebigkeit und der blossen Abstrusität) hat sich bei manchen noch gehalten, nachdem Ashbery längst alle wichtigen Literaturpreise in Empfang genommen und sich als wichtigster amerikanischer Gegenwartsdichter etabliert hatte.

Ashbery selbst hatte durchaus ein Kriterium für die Qualität von Dichtung: Die Worte müssten an ihrem Platz sein – ebenso wie in der Musik, die in der Form absolut präzis sei, ohne dass sich der »Inhalt« in ein anderes Sprachsystem übersetzen liesse.

John Ashbery, der am 3. September im Alter von neunzig Jahren verstorben ist, verstand sich nicht als hermetischer Dichter. Er suchte in seinen Gedichten etwas, was er noch nicht kannte – und dieses Neue, noch nie Gesagte wollte er durchaus kommunizieren. »Ein Gedicht, das dem Leser etwas mitteilt, was er bereits weiss, teilt ihm gar nichts mit.«

Sieglinde Geisel, Neue Zürcher Zeitung, 4.9.2017