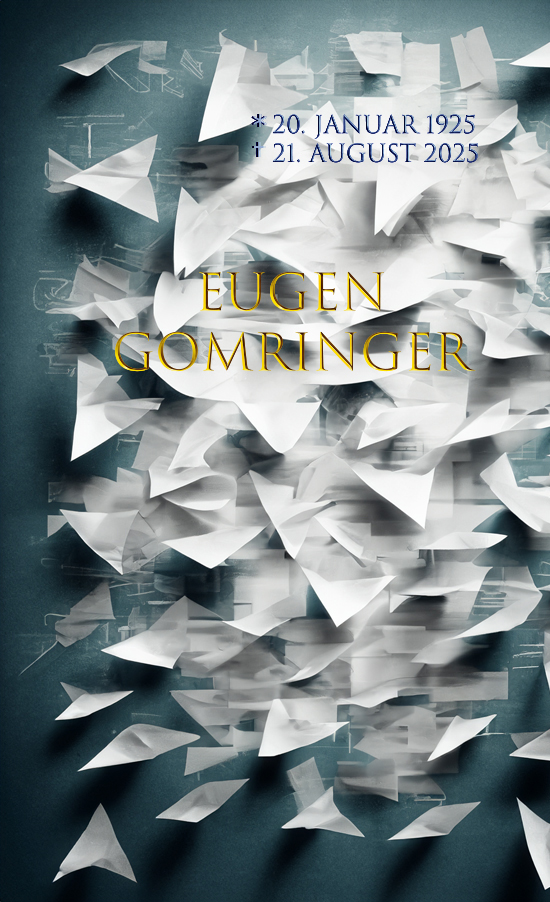

Nachruf Eugen Gomringer

Man kann den Dichter Eugen Gomringer mit guten Gründen zu den massgebenden deutschsprachigen Autoren des mittleren und späteren 20. Jahrhunderts zählen. Man kann ihn auch – neben seinen Generationsgenossen Dürrenmatt und Frisch – als den dritten herausragenden Protagonisten der neueren Schweizer Literatur und darüber hinaus als einen Klassiker der modernen internationalen Poesie belobigen: seine zahlreichen Einzelpublikationen und seine nachhaltige Präsenz in lyrischen Anthologien sind Beleg dafür.

Demgegenüber hat Eugen Gomringer, am 20. Januar 1925 in Bolivien als Sohn eines Schweizers und einer Bolivianerin geboren, in der schweizerischen Eidgenossenschaft bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit und Ermutigung gefunden. Kein Literaturpreis, keine Ehrengabe ist ihm hier zugesprochen worden. Er selbst mochte sich nach eigenem Bekunden weder mit der politischen Schweiz noch mit dem schweizerischen Literaturbetrieb solidarisieren. An der internen Feier zu seinem 100. Geburtstag im Schweizerischen Literaturarchiv konnte er aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr teilnehmen.

Dass Eugen Gomringer in Bern, in Frauenfeld, in St. Gallen wegweisende Manifeste und modellhafte Texte zur «konkreten» beziehungsweise «visuellen» Dichtung vorgelegt hat, ist zwar von gleichgesinnten Autoren (etwa Kurt Marti, Claus Bremer), kaum jedoch vom tonangebenden Feuilleton registriert worden. Derweil galt er in Brasilien wie in der Tschechoslowakei, in den USA wie in Deutschland als führender Vertreter einer formal streng «kommandierten», in ihrer Wirkung gleichwohl befreienden, ja erheiternden Wortkunst, die keineswegs bloss einem abgehobenen Avantgardismus huldigte, sich vielmehr – in Abstimmung mit zeitgenössischer Architektur, Skulptur, Grafik, Produktgestaltung − als Teil der Alltagswelt behaupten wollte.

Was Gomringer zeitgleich mit den «Zürcher Konkreten», mit der «guten Form» des Schweizerischen Werkbunds und der «neuen Basler Typografie» als «konstellationen», «transkriptionen» oder «informationen» in Textform «konkretisierte», waren Gedichte von geradezu monumentaler Simplizität, Gedichte, die gleichermassen gelesen und gesehen und rezitiert werden können, die jeden Hermetismus unterlaufen (oder überbieten), indem sie ganz einfach zeigen, was sie «bedeuten»: das Schweigen als Leerstelle in einem Gedicht, das einzig aus dem mehrfach verwendeten Wort «schweigen» besteht; die Liebe, die anagrammatisch aus den Wörtern «lieb» und «leib» entfaltet wird; der Wind, der sich als Letterngestöber aus dem Wort «wind» erhebt.

«Konkret» sind solche Textgebilde zu nennen, weil in ihnen die Wörter, die Buchstaben als materiell und visuell wahrnehmbare Gegebenheiten Vorrang haben vor dem, was sie als «Bedeutung» mit sich tragen. Gomringers dichterische Qualitäten und Möglichkeiten waren, nach einem Bonmot von Philip Rosenthal, «die des Indianers, seine Grenzen – die des Schweizers». Doch gerade aus der selbstauferlegten Begrenzung des Sprachmaterials und dessen ingeniöser Visualisierung erreichte Gomringer eine poetische Appellwirkung, die weit über die Dichtung hinausreicht und die das Elitäre zum Populären hin öffnet. Er selbst hat während vieler Jahre – zuerst als Propagandachef der Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie in Frauenfeld (1959–1967), danach als Kulturbeauftragter der Rosenthal AG im bayerischen Selb (1967–1968) – an leitender Stelle in der Werbebranche gearbeitet und gehörte zusammen mit Max Bense zu den weltweit ersten «Textern», die vorurteilslos und systematisch dichterische Verfahren für die Werbung nutzbar machten.

Man könnte dies durchaus als utilitären Missbrauch künstlerischer Literatur bemängeln, könnte heutige Werbetexte als das «gesunkene Kulturgut» der konkreten Poesie bezeichnen – Tatsache ist aber, dass deren anhaltende Aktualität eben durch die Werbung garantiert wird, die nach allen Regeln der einstmals progressiven Sprachkunst den öffentlichen Raum der Public relations dominiert: jede politische Partei, jede Bank, jedes Reisebüro, jede Modelagentur, jedes Bildungsinstitut macht auf sich aufmerksam mit Slogans oder Schriftbildern, die merklich durch die Poetik der «Konkreten» und speziell durch Eugen Gomringer vorgeprägt sind – ihm ist das seltene, vielleicht einzigartige Kunststück gelungen, eine dichterische Avantgardebewegung in die Alltagswelt überzuführen und damit auch die Alltagssprache dichterisch mitzuprägen.

Die Ironie der Literarhistorie will es, dass Gomringer erst in hohem Alter einem breiteren Publikum bekannt wurde, als eins seiner frühen «konkreten» Gedichte, das man in Berlin an einer Schulfassade angebracht hatte, wegen angeblich sexistischer Anmassung entfernt werden musste: Ein groteskes Missverständnis, durch das die Wortkunst der «Konkreten» noch einmal – oder erst eigentlich – zum feuilletonistischen Traktandum wurde.

«Keine Kohle für die Kohle!» «No deal is ideal!» «Zuerich zu reich!» «Umfairteilen!» «Euro: parat!» Solche sprachspielerische Slogans dürfte Gomringer mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben: ihre weitläufige Präsenz auf Spruchbändern und in Sprechchören bezeugt die anhaltende Wirkungskraft konkreter Poesie auch heute noch, da sie in der dichterischen Praxis keine Rolle mehr spielt. Gomringer selbst hat sich in seinen letzten Lebensjahren davon dezidiert abgewandt und ist mit einer mehrteiligen Sammlung von Sonetten zum konventionell gereimten Gedicht zurückgekehrt, dorthin, wo er als Lyriker – als einer unter vielen − einst begonnen hatte.

Am 21.8.2025 ist er, 100-jährig, in Bamberg gestorben.

© Felix Philipp Ingold, planet lyrik

Porträtgalerie

Lesung

Nachrufe

Tobias Wenzel: Gründer der konkreten Poesie – Zum Tod des Dichters Eugen Gomringer

Gedenktage

Zum 85. Geburtstag des Autors:

Nora Gomringer: Gedichtanalyse 2.0

Nora Gomringer: Ich werde etwas mit der Sprache machen, Verlag Voland & Quist, 2011

Zum 90. Geburtstag des Autors:

Katharina Kohm: „mein thema sei im wandel das was bleibt“

signaturen-magazin.de

Dirk Kruse: Eugen Gomringer wird 90

br.de, 20.1.2015

Rehau: Eugen Gomringer feiert 90. Geburtstag

tvo.de, 21.1.2015

Thomas Morawitzky: „Ich könnte jeden Tag ein Sonett schreiben“

Stuttgarter Nachrichten, 9.2.2015

Lisa Berins: Vom Vers zur Konstellation – und zurück

Thüringische Landeszeitung, 26.9.2015

Ingrid Isermann: „Eugen Gomringer: Der Wortzauberer“

Literatur & Kunst, Heft 76, 03/2015

Michael Lentz: Die Rede ist vom Schweigen

Neue Rundschau, Heft 2 / 2015

Klaus Peter Dencker: Laudatio für Eugen Gomringer zum 90. Geburtstag

manuskripte, Heft 208, Juni 2015

Zum 95. Geburtstag des Autors:

Ralf Sziegoleit: Lebende Legende

Kurier, 20.1.2020

Katrin Fehr, Suzanne Schattenhofer: Ein Leben voller Kunst und Kultur

Donaukurier, 19.1.2020

Eugen Gomringer feiert 95. Geburtstag

Stadt Rehau

Zum 100. Geburtstag des Autors:

Gregor Dotzauer: Eugen Gomringers gesammeltes Schweigen

Der Tagesspiegel, 17.1.2025

Björn Hayer: Die Sprache schälen

Frankfurter Rundschau, 19.1.2025

Michael Lentz: Großmeister der Gelassenheit

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.1.2025

Knut Cordsen: „Ich möchte auch so einfach sein“

BR24, 20.1.2025

Thoms Steinfeld: Immer auf dem Poesiepfad

Süddeutsche Zeitung, 19.1.2025

Roman Bucheli: Eugen Gomringer kam aus dem Urwald in die Schweiz und schrieb Gedichte, die man auch bloss anschauen kann. Heute wird er hundert Jahre alt

Neue Zürcher Zeitung, 20.1.2025

Marc Reichwein: Der Hundertjährige, der aus dem Rahmen fiel und gewann

Die Welt, 20.1.2025

Felix Münger im Gespräch mit Eugen Gomringer: Wie bleibt man verspielt bis ins hohe Alter, Eugen Gomringer?

SRF, 21.1.2025

Beate Tröger schreibt einen Brief an Eugen Gomringer zu seinem 100. Geburtstag