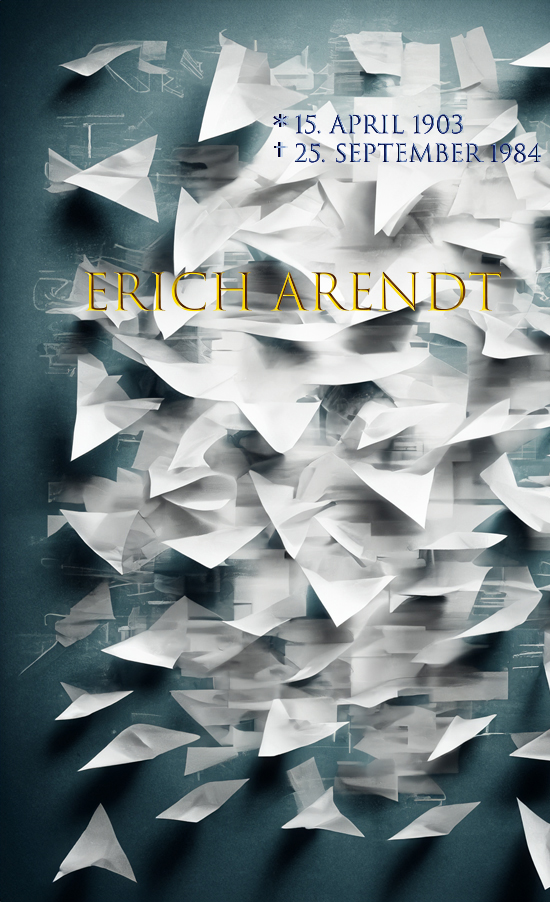

Das tödliche Du

– Grabworte für Erich Arendt. –

Der 90. Geburtstag Erich Arendts gab mir Anlaß, meine vor fast einem Jahrzehnt, am 8. Oktober 1984, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin nahe den Exil- und Friedhofsgefährten Brecht und Anna Seghers für ihn gehaltene Grabrede hervorzusuchen. Weil sie ungedruckt blieb und Auskunft gibt über die letzte Phase seines vagantischen Lebens, mag sie hier stehen als Brise für das Segel unseres Erinnerns.

Miguel Hernández:

Como el toro he nacido para el luto

y el dolor, como el toro estoy marcado

por un hierro infernal en el costado

y por varón en la ingle con un fruto.

Como el toro lo encuentra diminuto

todo mi corazón desmesurado,

y del rostro des beso enamorado,

como el toro a tu amor se lo disputo.

Como el toro me crezco en el castigo,

la lengua en corazón tengo bañada

y llevo al cuello un vendaval sonoro.

Como el toro te sigo y te persigo,

y dejas mi deseo en una espada,

como el toro burlado, como el toro.

Wie der Stier bin ich zu Schmerz geboren

und zu Trauer, wie der Stier gezeichnet

mit einem Hölleneisen an der Flanke bin ich

und als mannbar an der Scham mit einer Frucht.

Wie der Stier findet mein Herz,

das maßlos, alles winzig klein,

um das vom Kuß verzückte Antlitz

kämpf ich mit deiner Liebe wie der Stier.

Wie der Stier wachs ich im Schmerz,

die Zunge tief im Herzen blutgebadet,

am Halse trag ich klingend einen Sturm.

Wie der Stier so jag ich dich und folge dir:

du aber läßt auf einem Degen meine Begier,

wie der Stier genarrt, so wie der Stier.

Erich Arendt und das tödliche Du. Erich Arendt ein Genarrter am Hof des vielmaskigen Lebens, Masken, hinter denen allen, heißen sie Weib, Kind, Freund, Ideologie, sich am Ende der Tod verbirgt. Die rote Capa, aktivierende Drapierung von Freund und Feind, Führern und Verführten. Lippenrot und Fahnenrot, Blutrot und Rot der steigenden Sonne, der sinkenden.

Der Kinderlose verzettelte sich nicht in Möglichkeiten der Dauer, setzte ganz auf die Verwandlung seines Lebens in Dichtung, So gibt er seine Erfahrung nur in der Poesie weiter, die allein seine Witwe ist, seine Erbin.

Als sich Erich Arendt als Fünfundsiebzigjähriger anschickte, zu einer Lesung im Centre Pompidou nach Paris zu reisen, empfand er dies als die Krönung seines Lebens. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung seiner ersten Gedichte in Herwarth Waldens Sturm und fast genausolange nach seiner Heirat mit Katja Hayek, seiner unbeirrbaren Lebens- und Dichtungsgefährtin, war dies seine eigentliche noces d’or.

Frauen aus Fleisch und Blut, zu Nichtsterblichem inspirierende irdische Wesen, kreuzten seinen Weg nicht wenige. Die meisten von ihnen vermochten ihn zu irritieren und zu steigern. Im Mai 1982, ein halbe Jahr nach seinem Schlaganfall, offenbarte er mir, daß die Beziehung zu einer Frau in seinem Leben stets die Grundgestimmtheit schuf, die sein Dichtung trug. Auch jetzt spüre er durch Ragna diesen Grundton in sich, aber die Worte stellten sich nicht ein.

Mein erstes Stelldichein mit Erich Arendt liegt elf Jahre zurück und ging schief. Als Student, der kaum zu schreiben begonnen hatte, war ich in einer kleinen, heute nicht mehr existierenden Buchhandlung der Friedrichstraße auf seine Ägäisgedichte gestoßen, die mir zu einem Schlüsselerlebnis wurden. Graurollend Salz – hier war das Gewicht des einzelnen Wortes, Worte, gewichtig wie Steine, wie salzschwere Wogen. Weiter genährt wurde diese griechische Stimmung durch den klassizistischen Winkel um das Bodemuseum mit seinen Säulen, Kähnen und Spreeinselmöwen, den ich damals fast täglich querte. So für die Begegnung mit Arendt vorgereift, pilgerte ich zur Lesung anläßlich seines 70. Geburtstages im Becher-Club des Berliner Kulturbundes. Wie war ich enttäuscht, daß der Weißhaarige im Nietenanzug, der mit raumöffnender Stimme seine Gedichte gelesen und zur allgemeinen Verblüffung erklärt hatte, daß zum Beispiel das Knirschen von Schnee für ihn der Anfang eines Gedichts sein könne, sich nun anschließend nur für die seiner Zuhörer zu interessieren schien, die von jenseits der Klagemauer gekommen waren. Was wußte ich, wie lebenswichtig Kontakte sind, die über den Kiez hinausreichen.

Es dauerte vier Jahre, bis Erich Arendt auf mich, den vierzig Jahre Jüngeren, zukam; freilich nicht in eigener Sache. Am Verlagstelefon, nicht ohne sich befriedigt zu vergewissern, daß ich ihn kenne, warb er für ein Poesiealbum für einen deutschsprachigen jüngeren Kollegen, der andernorts viel für ihn getan hatte. Wir verabredeten uns in der Raumerstraße, wo mein Kartenhaus vorschneller Urteile zusammenrutschte, ich euphorisiert wurde durch den kontaktfreudigen, rosigen Weltbürger und sein kunstträchtiges Gehäuse, das er gemeinsam mit der Malerin Hannelore Teutsch bewohnte. Aus seinem Vorschlag wurde nichts, aber wir hatten unseren Anfang, Pläne und Plänchen. Zu denen gehörte, neben anderen Poesiealben, meine Idee, in Temperamente Lieblingsgedichte von Autoren und Lesern vorzustellen. Unter den sieben Gedichten seiner Wahl, das sagte er gleich, würden Texte von Celan, Saint-John Perse und Apollinaire sein. Später präzisierte er, nur solche Texte nehmen zu wollen, die wichtig für die eigene Entwicklung geworden waren: ein Schlacht-Gedicht von Stramm, Goethes »Willkommen und Abschied«, dessen beide ersten Strophen in ihrer Wie-Vermeidung vorweggenommener Expressionismus seien, Eschenbach und Ezra Pound, der ihm die Methode der Gleichzeitigkeit in den Flugoden ermöglichte. Einen Beitext wollte er schreiben, aus dem dies alles hervorgehe. Dazu kam es nicht mehr, aus Gründen, die nicht bei ihm lagen.

Riß die Kette der gemeinsamen Projekte, hielt die zartere der Freundschaft, bekräftigt bei Besuchen anläßlich seines Geburtstages oder nicht anläßlich, bei Lesungen im privaten Kreis und bei den seltenen öffentlichen Auftritten wie zuletzt in der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg oder beim Erscheinen seiner letzten Gedichtbände in Leipzig. Ja, Freundschaften waren ihm unverzichtbares Elixier. Von keinem DDR-Autor, einen seiner Nachahmer ausgenommen, kenne Ich so viele Widmungsgedichte, offene Artikulationen bestehender Bindungswünsche eines zugleich gern Ungebundenen. Daß auch diese ihn nasführen konnten, wir wissen es.

Für jede Freundschaft kommt die Stunde ihrer Prüfung. Sie schlug für uns, als der Streich des Todes Erich Arendt so getroffen hatte, daß er in die Knie brach. Wohl erhob er sich noch einmal, aber als Schatten seiner selbst. Ich spreche vom Hirnschlag im Dezember 1981, mit dem der lange Abschied begann. Die Ärztin seines Vertrauens appellierte in einem Rundbrief, Erich nicht im Stich zu lassen, ihm Gesellschaft zu leisten, ihn aufzumuntern, ja zu fordern, damit verlorengegangene Fähigkeiten die Chance ihrer Regenerierung bekämen. Wer konnte, stellte sich ein. Ich war dabei, litt unter meiner bald schwindenden Energie, die aus meinen anfangs wöchentlichen Besuchen in Wilhelmshorst bald vierzehntägige, bald monatliche werden ließ. Neben der körperlichen Schwächung, die Erich endgültig zum Greis gemacht hatte, war da vor allem sein zerstörter Geist, das nahezu gelöschte neuere Gedächtnis. Der Inhalt der letzten Tage, Monate, Jahre war ihm entschwunden. Viele, die er seit längerem kannte, erkannte er nicht mehr. »Wer ist diese Frau? Was will sie?« Unmöglich war es ihm, eine groß geschrieben vor ihm liegende Telefonnummer Ziffer für Ziffer durchzuwählen. So konnte er, hatte er keine Gesellschaft, sich auch mittels dieser Technik keine verschaffen. Wenn ich bei ihm war, konfrontierte ich ihn mit seinem Leben, indem ich ihn danach befragte oder nach seinen alten Freunden, indem ich ihm Gedichte vorlas, seine eigenen, die ich mochte, oder die anderer, von denen ich annahm, daß sie ihm gefallen würden. Das Vorlesen genoß er. Gegenüber Poesie war seine Urteilsfähigkeit nicht erloschen. Immer versucht ich, ein Gespräch daran zu knüpfen. Jahreszahlen aber waren von ihm nicht mehr zu haben.

Unvermindert war sein Gourmetappetit. Hier begrüßte er jede Abwechslung zur nachbarlich märkischen Hausmannskost. Einmal spazierten wir bis zur Post am Goetheplatz, um das Päckchen eines Hamburger Feuilletonchefs abzuholen, der Erich und Katja in seinen Studentenjahren manchen Horizontzuwachs verdankte. Entgegen unserer Vermutung enthielt es keine Bücher, sondern ausschließlich feinen Tee. Der Mann wußte, was not tat. Meist jedoch wählten wir den schnurgeraden Birkenweg hinter dem verwilderten, einst Huchelschen Grundstück. Erichs Beine bestimmten, immer hausnäher, den Wendepunkt.

Wie immer der engste Kreis im einzelnen versagte – keiner, der nicht weniger tat, als ihm möglich gewesen wäre –, Erich Arendt blieb durch Glück, am Ende durch gnädiges Geschick, der Weg ins Pflegeheim erspart. Dafür sei allen gedankt, denen, die (und sei es zeitweise) die Hauptlast trugen, und denen, die am Rande zufaßten.

Die letzten Male sah ich Erich Arendt Anfang Juli und Anfang September. An jenem Sommertag, einem Zeitpunkt, als ohne ihn ein Heimplatz in Marzahn besichtigt wurde, schien er sich zum Sterben niedergelegt zu haben. Spitz, unrasiert, lag er, gewindelt, mit schwerem Durchfall, und er nippte nur an der lippengereichten Schnabeltasse mit Suppe. Er lebte, schien mir, schon von der Substanz, wechselte den Atem wie in Agonie. Dämmerte meist und antwortete in den kurzen Wachphasen einsilbig, zweisilbig. Andere Abmachungen brachten mich nach Weimar, wo ich täglich ängstlich die Zeitung aufschlug. Dann hörte ich, es ginge wieder besser. Hatte der Herzschrittmacher ihn nicht sterben lassen? Es war wie ein Wunder. Anfang September saß Erich im Bademantel neben dem Bett an einem Rolltisch. Guten Appetits aß er die mitgebrachten blauen Trauben, trank Kaffee, Mausspitz war er geblieben. Der klaffende Mantel entblößte sichelnde, entfleischte Waden. Wir sprachen leise, aber heiterer als im Juli. Er brachte Strophen von Brechts Solidaritätslied zusammen und erinnerte sich lapidar Bechers, der für ihn eine ungute Erfahrung blieb. Ich machte drei Fotos, vermutlich die letzten, die von ihm aufgenommen wurden.

Den Vormittag, an dem Erich Arendt starb, begab ich mich in ein rolladenverdunkeltes, neonerhelltes sargenges Wartezimmer des Ministeriums für Außenhandel, Hauptreferat Genehmigungen, um die Erlaubnis zur Mitnahme von fünfzehn Tonkassetten zur Befragung meiner betagten ostpreußischen, jetzt westelbisch siedelnden Verwandten zu erwirken. Ein Tonband mit der Stimme Erich Arendts befindet sich nicht in meinem Besitz.

Jeder Tod stellt Fragen. Der Erich Arendts mir die bohrende: Sind Zeit und Gesellschaft nicht reif, daß Menschen auch ohne Emigration für Jahre in andere Kulturkreise ihrer Wahl fahren können, um dann zurückkehrend in Arendts Weise kulturvermittelnd, verständnis- und verständigungsstiftend zu dienen?

Mit Hernández’ Gedicht vom Stier einen Altar bildend, stehe nun ein Gedicht Arendts aus dem Jahre 1961, das von anderen Opfern spricht, genarrt wie der Stier:

NACH DEM PROZESS SOKRATES

Steingrauer Tag,

der sein Lid senkt.

Knie nicht

in den Schatten!

Spreu

schleifen die Stunden,

Spreu, abermillion, die

halt nicht machen

vor deiner Stirn

– Trauerschafott –,

schneller und

schneller, ohne

Geheimnis, und –

kein blutender Kern,

Verzweifelt die

chimärischen Fahnen,

sie blichen im jäh

verdämmernden

Rot.

Gleichgeschaltet

mit abwaschbaren

Handschuhn

gleichgeschaltet durch die

gezeichneten Finger

das erschöpfte

tausendströmige Herz.

Die da

handeln, an Tischen,

mit deiner Hinfälligkeit

allwissenden Ohrs, ledernen

Herzens ihr Gott, sie

haben das Wort:

Worte,

gedreht und

gedroschen: Hülsen

gedroschen, der

zusammengekehrte Rest.

Gehend im Kreis

der erschoßnen Gedanken

– wie war

doch der Atem groß –

halt versiegelt den Mund, daß

der Knoten

Blut

nicht Zeugnis ablege!

Wo Freude und Recht

gemeuchelt lag,

an der Wand

der Geschichte

stets noch: Du!

Gehend im Kreis – doch

der Meteor

Verfinsterung jagt

am ummauerten Himmel.

Knie nicht –

Blutwimper, schwarz:

das Jahrhundert.

Richard Pietraß, neue deutsche literatur, Heft 484, April 1993

Porträtgalerie

Nachrufe

Grabrede ✝ LITFASS ✝ ndl ✝ Neue Zeit ✝ Neues Deutschland ✝ Sinn und Form

Gedenktage

Zum 50. Geburtstag des Autors:

Uwe Berger: Zwei Dichter unserer Zeit. Zum 50. Geburtstag von Peter Huchel und Erich Arendt

Aufbau, Heft 4, 1953

Zum 60. Geburtstag des Autors:

Helmut Ullrich: Lobpreis irdischer Schönheit. Zum 60. Geburtstag des Schriftstellers Erich Arendt

Neue Zeit, 13.4.1963

Georg Maurer: Erich Arendt zu seinem 60. Geburtstag

Sonntag, 15.4.1963

Nachgedruckt in: G. M., Essay I. Halle: Mitteldeutscher Verlag 1968

Zum 65. Geburtstag des Autors:

Günther Deicke: Dichter und Weltfahrer. Erich Arendt zum 65. Geburtstag

Berliner Zeitung, 16.4.1968

Elke Erb: Erich Arendt zum 65. Geburtstag

Sonntag Nr. 16, 1968

Zum 70. Geburtstag des Autors:

Günther Deicke: Poetische Sprache unserer Solidarität. Erich Arendt zum 70. Geburtstag

Neues Deutschland, 15.4.1973

Günter Gerstmann: Der geistigen Welt der Väter verpflichtet

Neue Zeit, 15.4.1973

Hinstorff gratuliert seinem Autor Erich Arendt zum 70. Geburtstag

trajekt 7, VEB Hinstorff Verlag, 1973

Zum 75. Geburtstag des Autors:

J(ürgen) Sch(midt): Ein lähmendes Gefühl ist das. Dem Dichter und Übersetzer Erich Arendt, fünfundsiebzig Jahre alt, zu Ehren

Stuttgarter Zeitung, 16.9.1978

Gregor Laschen/Manfred Schlösser (Hg.): Der zerstückte Traum. Für Erich Arendt zum 75. Geburtstag

Agora, 1978

H. U.: Kunde von Siegen und Niederlagen durch die Poesie

Neue Zeit, 15.4.1978

Zum 80. Geburtstag des Autors:

Hubert Witt: Der flutharte Traum. Erich Arendt zum 80. Geburtstag

Sinn und Form, Heft 2, 1983

Hans Marquardt/Hubert Witt: Himmel und Erde. Erich Arendt zum 80. Geburtstag

Sonntag, 17.4.1983

Zum 85. Geburtstag des Autors:

Uta Kolbow: In Raum und Zeit

Berliner Zeitung, 15.4.1988

Zum 100. Geburtstag des Autors:

Uwe Grüning: Erinnerungen an Erich Arendt

Ostragehege, Heft 30, II/2003