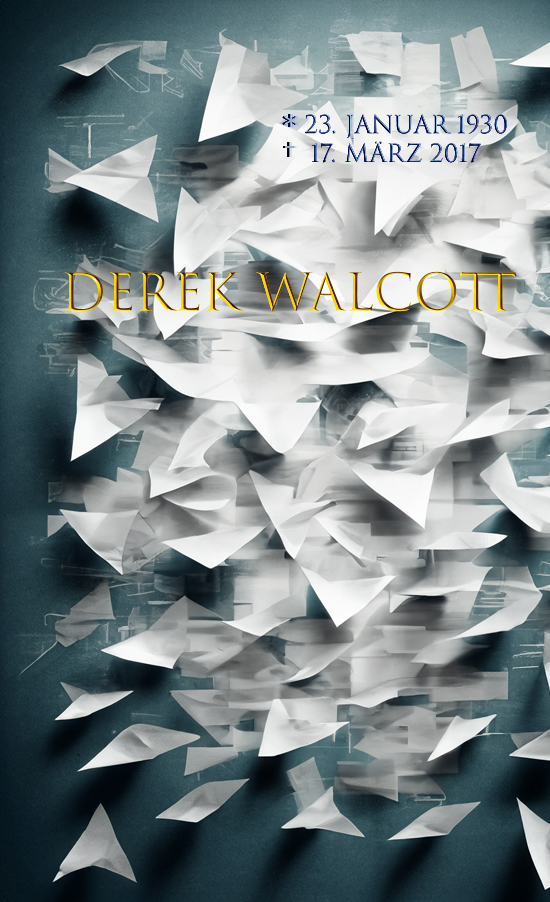

Kleine Rückschau auf Derek Walcott

Der große karibische Dichter Derek Walcott wurde 1988 für Deutschland entdeckt. Ich blieb bis zur Jahrtausendwende sein deutscher Übersetzer, aber auch sein Gastgeber und ihm freundschaftlich verbunden. Aber der Reihe nach. Walcotts Freund, der in die USA emigrierte russische Lyriker Joseph Brodsky, hatte 1987 den Literaturnobelpreis erhalten. Darauf publizierte der Hanser Verlag von Brodsky den Essayband Flucht aus Byzanz (1988). Dieser enthält einen Aufsatz von Walcott (»Das Klingen der Gezeiten«), den ich ebenso übersetzte wie den im nächsten Jahr direkt folgenden kleinen Band Das Königreich des Sternapfels (1989). Beide Veröffentlichungen waren verlegerische Pioniertaten, denn der karibische Dichter und Dramatiker war in dieser Phase in Europa weitgehend unbekannt und sein durchaus umfangreiches Werk so gut wie unbemerkt. V.S. Naipaul war als Autor weitaus bekannter.

Die Karibik stellte sich in den Augen der Zeitgenossen als ein multinationales Inselreich voll lustiger farbiger Menschen für urlaubende Amerikaner und Europäer dar. Sie hatte in dieser Funktion Cuba ersetzt, das mit Castro ja nicht mehr zur Verfügung stand. Die Karibik war Calypso, später Reggae, weißer Rum, Palmen und oft eine lustige, kaum verständliche Sprache, einer Mischung aus Kreolisch, Französisch und Englisch. Hier war nach den amerikanischen Verwerfungen der sechziger bis achtziger Jahre der farbige Mensch noch dienstbarer Geist (also unsichtbar) und bescheiden. Aber eine eigene Sprache, eine eigene Literatur, eine eigene Identität? Walcott beschrieb sich entsprechend sarkastisch in seinem langen Gedicht »The Schooner Flight«:

I am just a red nigger who love the sea,

I had a sound colonial education,

I have Dutch, nigger, and English in me,

and either I’m nobody or I am a nation. [Derek Walcott: The Star-Apple Kingdom, New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979, S. 4]

Gut gebildet nach kolonialer Maßgabe, ein farbiger Mischling – eigentlich ein »Niemand«. Und nun eine Nation? Walcott formt die koloniale Abwertung des »Mischlings« in eine identitätsstiftende postkoloniale Pluralität um. Wie der Grieche Odysseus in der Höhle des menschenfressenden Riesen Polyphem in Homers Epos, entkommt er dem rassistischen Gefängnis durch Mut und List. Nun formt sich in ihm, der alles über den Kolonialismus am eigenen Leibe erfahren hat, mittels der erlernten Sprache eine neue Nation. Walcott wird die angeblichen Schwächen der Kolonisierten in Stärken verwandeln. Nicht nur wird er das beste Englisch seit T.S. Eliot schreiben. Darin eingebettet wird sein heimisches Patois sein, das durch ihn literaturfähig geworden ist.

An Walcotts Todestag fragte mich der Redakteur einer Kultursendung im Deutschlandfunk, warum denn Walcott mit Homer verglichen worden sei, ja diesen Namen seinem größten Epos, Omeros, gegeben habe. Man sieht, der Nobelpreis von 1992 hatte nicht weit getragen. Walcott, war zu antworten, hat für die Archipele der Karibik durch seine Dichtung Identität gestiftet wie einst Homer für die Menschen und die Sprache der Ägäis und des Ionischen Meeres. Er hat die Karibik in Flora und Fauna und seinen unvergleichlichen See- und Landschaften von den Platitüden und der Sonderangebotssprache ihrer amerikanischen und europäischen Vermarkter befreit. In dieser Ent-deckung wurde von ihm das Projekt der Moderne in seiner Dichtung in aufregender Weise fortgeführt.

Als Derek den Nobelpreis bekam, gab es auch in Deutschland Anlass für viele Aufsätze, Interviews und auch ein paar Bücher über oder – von mir übersetzt – von ihm. Die Begeisterung der üblichen Verdächtigen im Feuilleton ließ jedoch schnell nach. Auch der schwedische Preis konnte nicht verdecken, dass es sich – schreckliches Wort! – bei ihm um einen Dichter handelte, der zwar auch noch eine Reihe von Theaterstücken geschrieben hatte, aber eben doch nicht literarischer Mainstream war. Die Verkäufe unserer, bis 1993, drei Bücher waren lächerlich gering. Als Walcott meiner Einladung nach Saarbrücken für eine Woche mit öffentlichen Proben seines Stückes Ti-Jean and His Brothers folgte und auch mehrere zweisprachige Lesungen seiner Werke stattfanden, gab es einige lokale Aufmerksamkeit. Später organisierte ich für uns eine Lesereise nach Hannover, Wolfenbüttel und Mannheim und versuchte, auch mit der Vermittlung weiterer Termine zu helfen. Diese Aktivitäten führten zu ein wenig Nervosität seitens des Verlegers, die zu Verstimmungen führten.

Derek Walcott habe ich seit 1998 nicht wiedergesehen. Ich habe mich noch mit einigen Texten für ihn eingesetzt und u.a. auch versucht, eine Ausstellung seiner wunderbares Aquarelle und ein Kunstbuch mit diesen Bildern auf den Weg zu bringen. Aber das früher geäußerte Interesse war erloschen und die versprochene Finanzierung eingetrocknet. – Ich habe den weiteren Weg des Dichters mit Anteilnahme verfolgt und bin traurig über seinen Tod am 17. März 2017 auf seiner Insel St. Lucia.

Was soll noch gesagt werden? Derek Walcott war ein freundlicher oft sehr herzlicher Mensch, wenn man ihn besser kennenlernte, aber im Umgang nicht einfach. Er neigte zu Ungeduld mit anderen: war oft abrupt und witterte, nicht immer unbegründet, soziale Vorbehalte gegen ihn, den »red nigger«. Diese leichte Unsicherheit machte ihn schwer berechenbar und ließ ihn launisch erscheinen. Seine große Liebe zum weiblichen Geschlecht brachte ihn (wie zuletzt zweifach in England) oft in einige Schwierigkeiten. Für seinen Gastgeber war es manchmal nicht einfach, wenn er etwa bei einem Gang über den Campus in Boston oder Saarbrücken plötzlich aus einer kleinen Gruppe ausbrach, die seine langjährige deutsche Freundin mit einschloss, und eine verdutzte Studentin unterhakte, ihr etwas zuflüsterte und sie bis zum Abend nicht mehr allein ließ.

Zugleich war er ein kinderlieber Mensch, machte meiner damals halbwüchsigen Tochter liebenswürdigste Komplimente und herzte meinen achtjährigen Sohn auf der Straße. Am wohlsten fühlte er sich in einem großen Kreis jüngerer Menschen, etwa mit unserer Theatergruppe, als wir nach der Premiere von Ti-Jean beim Italiener saßen und Döntjes erzählten. Oder wenn einige meiner Studenten, als seine stetige Betreuergruppe, mit ihm nach Metz fuhren und dort ein Restaurant besuchten. Natürlich ließ Derek es sich nicht nehmen, sie einzuladen, winkte dem Kellner und gab in seinem kreolisch angehauchten Französisch die Bestellung auf – worauf der Kellner ihn zurechtwies und streng sein angeblich schlechtes Französisch korrigierte. Ja, es wurde dabei und auch anderswo oft und viel mit ihm gelacht.

In seiner unübertroffenen Dichtung, aber auch in unserer guten Erinnerung an ihn, lebt er mit uns weiter, der Homer der Karibik.

Klaus Martens, Matrix, Heft 2, 2017