Vorstoss in eine neue Wirklichkeit des Sehens

– In Fort-de-France, der Hauptstadt von Martinique, ist gestern Aimé Césaire gestorben. Zusammen mit Léopold Sédar Senghor gehörte er zu den bedeutendsten Exponenten der Négritude-Bewegung. –

Den sicheren Weg zu Erfolg und gesellschaftlicher Sicherheit im Rahmen der französischen Assimilationspolitik hat er verschmäht und dafür, gleich dem Freund Senghor, den Protest gewählt. Dabei kam ihm zustatten, dass er über zwei Waffen verfügte, die er brillant handhabte: die »wunderbaren Waffen« seiner Dichtung und den politischen Diskurs als Abgeordneter in der Pariser Nationalversammlung.

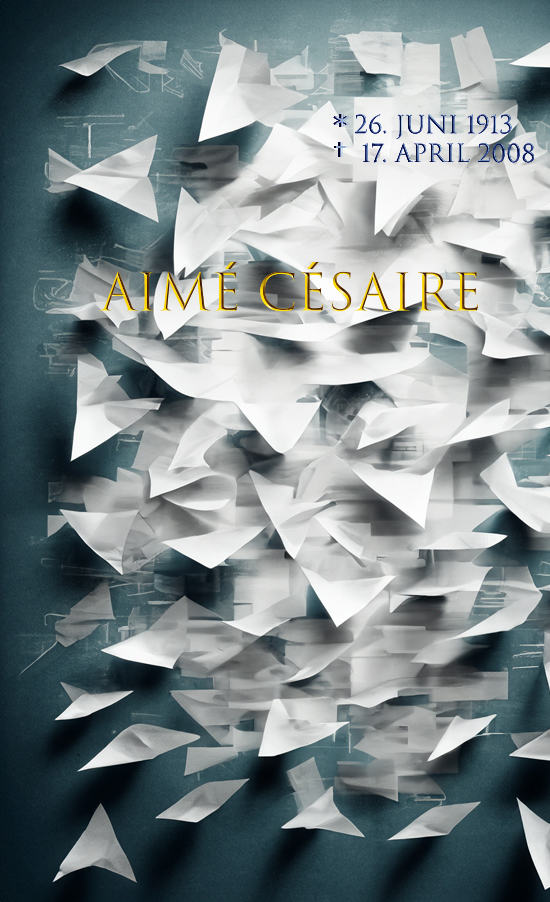

Aimé Césaire, Dichter und Politiker, Historiker und Dramatiker, wurde am 26. Juni 1913 in Basse-Pointe auf Martinique geboren, in eine kinderreiche Familie des unteren Mittelstandes. Nach dem Abitur flieht er die kleinbürgerliche Enge und geht 1932 nach Paris, um sich auf die Elitehochschule Ecole Normale Supérieure vorzubereiten, in die er 1935 aufgenommen wird. 1938 kehrt er nach Martinique zurück und wirkt als Lehrer am Lycée Schoelcher in Fort-de-France. Ab 1946 ist er Abgeordneter in Paris (bis 1994) und Maire seiner Stadt. Daneben erscheint ein bedeutendes und umfangreiches Werk, das Lyrik, Dramen, Historisches und Essayistik umfasst. Als Politiker hat er nicht das erreicht, wofür er angetreten war: Am Anfang stand der Protest der Négritude, doch fordert und erreicht er als Abgeordneter, dass Martinique zum Département erklärt wird, und führt damit den Weg der Assimilation fort; andererseits kämpft er um die Unabhängigkeit seiner Insel und empfiehlt doch 1958 seinen Anhängern, für de Gaulles Referendum zu stimmen.

Was freilich mehr wiegt als diese Ambivalenzen: Aimé Césaire hat den Antillen durch seine Dichtung wieder Hoffnung auf ein Eigenleben geschenkt. Viel mehr noch: In der Annahme seines Schicksals als Schwarzer und Nachkomme von Sklaven hat Césaire ihnen wieder eine eigene Identität vermittelt. Stolz auf ihr Anderssein und die ihnen eigene Kultur.

Bevor er 1938 Frankreich verliess, erschien sein Erstlingswerk Cahier d’un retour au pays natal unbeachtet in der Zeitschrift Volontés und schliesslich 1947 in Buchform, mit einem Vorwort André Bretons, der Césaire als grossen Dichter feiert. Das Cahier (es wird unter dem Titel Notizen von einer Rückkehr bald in neuer Übersetzung bei Matthes & Seitz erscheinen) schildert den Weg seiner Ich-Findung und enthält in nuce bereits das Programm des dichterischen Werkes. Hier begegnet der Leser andererseits auch den sprachlichen Verfremdungen des Französischen, die seine Lyrik so schwer zugänglich machen.

Césaire lebte aus dem Wort, durch das er zu sich selber fand. Die Dichtung, so seine Meinung, sei ein Hinabsteigen in sich selbst, ins eigene Unterbewusstsein, und so sind auch seine sprachlichen Bilder zu verstehen. Dichtung entstehe, indem der Poet die Sprache mache, neu mache, also verforme. In Paris war er im Salon der Schwestern Nardal aus Martinique den afro-amerikanischen Dichtern begegnet; vor allem indessen dem Senegalesen Léopold Senghor und Léon Damas aus Guyana, mit denen er 1934 die Négritude begründet hat. Von ihrer Zeitschrift L’Etudiant Noir erschien nur eine Nummer, und doch hat sie eine Kulturrevolution an der Seine bewirkt. Senghor hat ihm Afrika nahegebracht. Für Césaire war es eine Offenbarung, denn in Afrika fand er, was er unbewusst suchte: eine Kultur und Geschichte, die ihm die Lebenswirklichkeit auf Martinique verstehen half und sie in eine historische Dimension einbettete. Die Suche nach sich selbst war keineswegs gratis für Césaire. Die seelischen Erschütterungen, die durchlittene Krise haben ihn an den Rand der physischen Existenz getrieben:

Ich bin lange Zeit umhergeirrt, und ich komme zurück zur einsamen Kälte eurer Wunden.

Als Césaire zu sich selber gekommen war, hatte er zu einer neuen Einstellung gefunden: zur Annahme seiner Négritude mit einem Bekenntnis zur besonderen Geschichte der Antillen, zu Sklaverei und Unterdrückung. Diese Annahme erst befähigte ihn zu seinem Weg als Politiker und Dichter. Jahrzehntelang hat die ständige Weiterarbeit am Cahier ihn dabei begleitet: Bilder des Elends, Erinnerung an die Sklaverei, die gesellschaftliche Stellung der Schwarzen, Demütigungen und täglich gelebte Ungerechtigkeit verdichten sich zum Weg seiner Entwicklung von der Kindheit zur Reife, zur Négritude:

Ich bewohne eine heilige Wunde

ich bewohne die Ahnen, die ich mir vorstelle

… ich bewohne einen dreihundertjährigen Krieg.

Dieses Schicksal, so hat er es in den Pariser Jahren begriffen, musste er annehmen, wenn er sich von europäischer Vormundschaft befreien wollte.

Césaires Cahier bedeutet eine radikale Weigerung. Es sollte Anstoss erregen, indem es in eine neue Wirklichkeit des Sehens und Denkens vorstiess. Dies zeigt sich in der Sprache. Ein doppeltes Spannungsverhältnis fällt auf. Einmal erkennt auch der unbefangene Leser einen Wechsel zwischen der Häufung recht knapper und scheinbar leicht zugänglicher Aussagesätze und satzzeichenlos gehäuften Bildern, sich steigernd zu einem frenetischen Taumel, als Ausdruck des Wunsches, das Leben als Ganzheit zu umfassen, ohne die zu Disziplin verpflichtende Kontrolle westlich-pragmatischen Denkens. Zum andern ergibt sich eine Spannung zwischen der Aussageabsicht und einem scheinbaren Pragmatismus der Sprache. Von Césaire wird sie verfremdet und wirkt verfremdend.

Vieles in seinem späteren Werk ist vorgeformt im Cahier: das Bild der heimatlichen Antillen, die Auflehnung, der Stolz auf Negertum und schliesslich auch die grossen Gestalten seiner Dramen. In ihm spiegeln sich auch die programmatischen Titel seiner Gedichtsammlungen: die armes miraculeuses, die vom Kolonialherrn übernommenen »wunderbaren Waffen« der Sprache, hat er genial gehandhabt; die ferrements, die nun gesprengten »Fusseisen«, prangern die erfahrenen Demütigungen an. Im Spätwerk Moi laminaire zieht der Dichter Bilanz und sieht sich als Alge (laminaire), die sich in der Brandung an Lebenskämpfen und Hoffnungen festklammert.

Die häufig rätselhafte Lyrik – die laut Césaire den einfachen Menschen auf Martinique zugänglich sein soll – wurzelt im Magischen. In Anlehnung an Frobenius wird das lyrische Ich Baum, Pflanze, Kongo-Strom. Das Bild des Baumes, der seine Wurzeln tief in die heimatliche Erde gesenkt hat, verkörpert die Suche nach der eigenen antillanischen Identität.

Im Theater freilich sah Césaire das beste Mittel, die Menschen wachzurütteln, »ein Mittel«, heisst es, »das dunkel Gesagte klarzustellen«. Die immer von neuem aufgenommene Beschäftigung mit dem Problem der Kolonisation – es war seine »grosse Wunde« – führt zur historischen Abhandlung über Toussaint-Louverture, den Befreier Haitis, und zu den dramatischen Werken La Tragédie du Roi Christophe (1963) und Une Saison au Congo (1966), in denen die Entkolonisierung durch die mythische Grösse der Hauptfiguren gestaltet wird und den Betroffenen Selbstbewusstsein zurückgegeben und Hoffnung vermittelt werden soll. Wie Christophe sich eine alle Proportionen sprengende Zitadelle bauen lässt, so soll der Schwarze sich fortan frei und nach eigenen Massstäben verwirklichen können. Wie Christophs Schicksal war auch Césaires Leben von unbeugsamer Grösse geprägt.

Walter Schomers, Neue Zürcher Zeitung, 18.4.2008

Porträtgalerie

Nachrufe

ila ✝︎ stern ✝︎ taz ✝︎ Welt ✝︎ Schattenblick ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ NZZ

Gedenktag

Zum 10. Todestag des Autors:

Jochen Stöckmann: Der Begründer der „Négritude“-Literatur

Deutschlandfunk, 17.4.2018

Susanne Stemmler im Gespräch mit Andrea Gerk: Anklagend und radikal gegen die Enthumanisierung

Deutschlandfunk, 18.4.2018